아마존은 수라장(修羅場)이다. 그만큼 치열하고 혼란스럽다. 플랫폼의 절대 강자이기에 자칫 판매자에겐 무덤이 될 수 있다. 영리한 활용법을 궁리해야 한다. ‘데스 바이 아마존’(Death by Amazon)이란 말이 있다. 번역하면 ‘아마존 공포종목지수’로, 아마존 때문에 위기에 처한 상장기업 종목 주가를 지수화한 것을 말한다. 이런 단어가 생길 정도로 아마존은 막강하다. 한국무역협회 뉴욕지부에 따르면 “아마존은 미국 전자상거래 시장의 38.7%를 점유(‘20)하고 있으며 21년에는 40%를 넘어설 것으로 전망”된다. 아마존의 2020년 미국 소매전자상거래 매출은 17.2% 증가한 2609억달러. 아마존 유료 멤버십인 아마존 프라임(Amazon Prime)에 가입한 가입자 수는 ’20년 9월 기준 1억 2600만명을 돌파했으며, 이는 아마존 쇼핑객의 65%를 차지한다. 이런 아마존 성장 원동력은 첫째 ‘공격적이고 효율적인 제품 유통망 구축’으로 경쟁기업과 비교했을 때 더 짧은 배송기간 안에 더 많은 제품을 고객에게 공급하는 전략이다. 쿠팡이 아마존의 한국판이라는 점을 떠올리면 된다. 쿠팡은 전국 어느 소비자라도 11킬로미터 이내에 물류센터를 두고 있다. 이를

러시아 및 신북방지역의 소비시장이 2021년 코로나19 영향에서 벗어나 소비 심리가 개선될 것으로 기대된다. 이에 대해 코트라는 K-뷰티 수출 확대를 위해 유통전략 다변화 및 온라인 결제시장 진입 확대 등이 필요하다고 조언했다. 코트라에 따르면 러시아는 코로나19 영향에서 벗어나 총 가구지출이 상승하고 소비자 심리도 개선될 것으로 판단된다. 루블화 기준 총 가구 지출은 7.12%(‘19)→△2.1%(’20)→ 7.87%(‘21f)→5.23%(’22f)로 상승 예상된다. 최근 실시한 러시아 소비자 여론조사에서 향후 경기개선 긍정적 기대를 유지해 최저점을 지난 것으로 파악된다. 2020년 하반기 코로나19 확진자 수가 정점을 기록한 뒤 감소세로 접어들면서 경기회복 기대감이 소비자 사이에 확산되고 있다.(러시아 백신 ‘스푸트닉V’ 시작 95%이상 면역효과 검증, 러시아 정부 발표) 우크라이나의 가계 소득 회복세는 전세계 평균이나 동유럽 국가의 성장에 비해 가파르게 나타날 것이라고 유로모니터 인터내셔널은 전망했다. 가계수입 증가세에 따라 온라인시장 중심으로 회복세 확산이 예상된다. 이커머스 시장규모는 691억 흐리브나(‘19)→793억 흐리브나(’20)→907억 흐

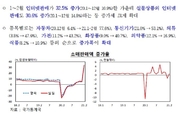

화장품 수출이 10개월 연속 증가세다. 1일 산업통상부의 수출입 동향에 따르면 화장품 3월 수출액은 8억 6700만달러로 전년 대비 13.9% 증가했다. 월 수출액이 8억달러를 넘긴 것은 지난해 9월 8억 3400만달러 이후 두 번째이자 사상 최고 신기록이다. 이에 대해 산통부는 ①관광 방문이 어려운 상황 속에 면세점 등 오프라인 구매가 수출 물량으로 일부 대체되면서, ②메이크업・기초화장품 등 중심으로 ③중국・아세안・일본 등 주요 시장 수출이 동반 성장했다고 분석했다. 품목별로는 메이크업·기초화장품이 5.7억달러(+10.9%) 세안용품 0.2억달러(+20.3%) 기타 화장품 0.5억달러(△29.2%) 등이다. 국가별로는 중국 3.4억달러(+1.8%) 아세안 0.7억달러(+19.3%) 일본 0.6억달러(+36.9%) 미국 0.5억달러(+29.9%)였다. 아세안, 일본, 미국이 두 자릿수 성장률을 기록한 가운데 중국이 다소 주춤했다. 중국의 화장품 소비는 1~2월 9.0%(‘20. 12월)→40.7%(’21. 1~2월)로 큰 폭 증가, 여전한 인기를 보여줬다. 중국 수입화장품 시장에서 한국이 3위로 주저앉은 것은 우려할 만하다.[23.0%(‘19)→18.8%(’

중국 국가시장감독관리국(SAMR)이 ‘온라인 거래에 대한 감독관리방법(网络交易监督管理办法, 이하 ’방법‘)을 발표, 전자상거래 시장 참여자에 대한 책임과 의무를 강조하고 나섰다. 이번 ’방법‘에는 새롭게 등장한 소셜 전자상거래, 라이브 스트리밍 및 택배 물류 운송 등 온라인 거래방식에 대해 각 네트워크 서비스 제공업체의 역할을 규정하고, 책임과 의무를 강조한다. 이에 따른 네트워크 소비자의 개인정보 수집 및 이용에 대한 세부 규칙을 포함시켰다. 즉 개인정보 보호를 위한 조항을 제시하고, 가짜 트래픽 데이터에 대한 규제도 강화한 게 특징이다. 주요 내용은 ①온라인 경영자의 책임 ②플랫폼 사업자 사전 검증 및 등록 의무 ③시장정보 송부 ④플랫폼 규정 공시 의무 ⑤검사 모니터링 제도 도입 ⑥정보 보존의무 등이다. 먼저 경영 주체의 등기가 의무화됐다. ’방법‘ 8조는 '민간 노동 활동(便民劳务活动)'이라는 일반적인 유형에 대한 설명을 제공, 관련 활동 종사자가 자체 상황에 따라 시장 주체자로 등록이행을 안내하고 있다. 또한 개인 간 일어나는 소액거래 활동(个人从事网络交易活动)에 대해서는 '개인이 인터넷 거래를 시행한 경우 연간 거래 금액이 10만 위안을 초과하지 않

영국에서 화장품을 유통하려면 3월 31일까지 ‘브렉시트 이전 영국에 유통된 제품’의 경우 CPNP에서 정보를 다운로드 한 다음 SCPN에 업로드 해야 한다. 그렇다고 이 기간 내에 올리지 못한다고 영국 유통이 안된다는 것은 아니다. 이에 대해 CPNP 등록 전문기업 YJN파트너스 이동기 차장은 “영국 현지에서 담당자로부터 확인한 결과 4월 1일부터는 업로드 하지 않은 경우 단속대상이 된다는 뜻”이라고 전했다. 즉 기존, 현재 유통 중인 제품 라벨에는 EU책임자(RP)의 세부정보를 담은 제품 정보가 명시되어 있으면 2022년 12월 31일까지는 유통이 가능하다는 얘기다. 대신 영국에서 새로 유통하려는 제품은 반드시 영국 담당자의 정보(RP, Responsible Person)를 반드시 지정해야 한다. 또 제품정보파일(PIF, Product Information File)은 영어로 관리돼야 하며 요청이 있을 시 제공된 영국 주소로 집행당국 및 시장 감시기관에 제공해야 한다. 이런 내용을 SCPN(Submit a Cosmetic Product Notification)에 등록해야 한다. 이동기 차장은 “제품정보파일(PIF)은 ▲영국용: 영어로 작성, 영국 RP명이

해외 현지 시장조사를 통해 글로벌 동향을 소개하는 ‘글로벌 코스메틱 포커스’ 1호(중국, 일본편)이 나왔다.(대한화장품산업연구원 발행) 2021년판은 수출 상위국인 중국, 미국, 일본은 연 2회, 그 외의 러시아/CIS 등 주요 수출국은 연1회 발간된다. 글로벌 이슈를 다룬 특별판도 12월 제공될 예정이다. 대한화장품산업연구원 이민정 선임연구원은 “올해 발간될 글로벌 코스메틱 포커스는 ▲인기 제품과 시장반응 분석 외에 ▲최근 소비 트렌드 및 해당 제품 브랜드 스토리, 성공요인, 마케팅 방법, 전문가 코멘트까지 시장에서 주목받는 요인을 종합적으로 분석, 제공된다”고 소개했다. 또한 “▲마케팅 트렌드는 실무 활용도가 높은 정보로 구성을 변화시켰으며, ▲글로벌 화장품 이슈는 기승전결을 소개하는 형태의 단신으로 개선됐다”며 “스토리텔링으로 업계 실무자에게 만족도 높은 정보집이 될 것”이라고 이 연구원은 설명했다. 이번에 발간된 중국·일본 편에서는 두 국가 모두 MZ세대가 주도하는 화장품시장 트렌드가 주류를 이루는 것으로 분석됐다. 지난해 유행한 티 아트 메이크업(Tea Art Makeup, 茶艺妆)은 SNS에서 녹차, 홍차, 흑차 메이크업 등 다양한 컨셉으로 확장하

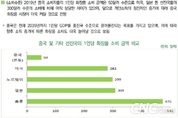

2021년 중국 화장품시장 수출 확대를 위해서는 ▲온라인 유통 채널 확대 ▲3선 도시 이하 중소도시 공략이 중요하다고 무협이 분석했다.(‘중국 소비시장 변화와 우리 기업의 진출 차별화 전략’) 이는 중국 소비시장 변화가 ①유통채널 편중 현상 확대 ②중국 로컬 브랜드 선호 현상 심화 ③소셜미디어 마케팅 중요성 확대 ④커뮤니티 공동구매 비즈니스 모델 확산 등의 특징을 나타내고 있기 때문이다. 먼저 오프라인 기반 소매유통 비율은 76.7%(‘19)→72%(‘20년)로 하락한 반면 편의점은 12.4% 증가세를 보이며 새롭게 ’편의점 체인‘이 확장하는 추세다. 대신 온라인 소매유통은 23.2%(’19)→28.0%(‘20)로 증가했으며 그중 이커머스 채널이 20.4%의 증가율을 보였다. 오프라인은 편의점 체제로, 온라인은 이커머스로 편중 현상을 보이고 있다. 특히 젊은층을 중심으로 화장품 등이 이커머스에서 주로 거래되었던 과거와 달리 코로나19 이후에는 소비자의 연령층 및 품목 범위가 대폭 확대되고 유통방식 또한 다양화되면서 더욱 빠르게 성장하고 있다. 눈에 띄는 흐름이 브랜드사와 제조사들이 직접적으로 소비자 수요를 파악하는 C2M(consumer to manufact

중국의 한국 소비재 수입품 중 연간 3천만 달러 이상 품목 22개 중 9개가 화장품인 것으로 나타났다. 또한 2021년에는 소비자의 소득 업그레이드로 프리미엄 화장품 수요가 고성장할 것으로 전망된다. 코트라 베이징무역관이 11일 밝힌 ‘K-소비재 동향’ 보고에 따르면 화장품은 코로나 악재에도 성장세를 이어갔다고 평가했다. 스킨케어용품, 마스크 팩 등 기초화장품은 수입 규모가 30억 달러를 돌파했으며 헤어린스, 헤어크림 등 두발 케어용품과 입술 화장품은 각각 전년 대비 84.4%, 46.5% 대폭 증가했다. 다만 한국산 파우더 제품 수입은 전년 대비 4.2% 감소했다. 현지 업계는 “화장품 수입 확대는 중국 화장품 시장이 프리미엄 위주로 성장하기 때문”이라고 분석했다. 지난해 중국 화장품(HS 3304) 전체 수입 규모는 전년 대비 31.1%로 큰 폭 증가(173억 4000만 달러)했다. 2년 전인 2018년(98억9000만 달러)의 2배 가까운 수준이다. 중국은 4월 이후 코로나 사태가 진정세에 접어들면서 일상이 정상화됐다. 장시간 마스크 착용 일상화로 인해 소비자들이 피부 관리 필요성을 느끼면서 성분 안전성과 각종 기능성을 겸비한 수입산 프리미엄 제품 수요