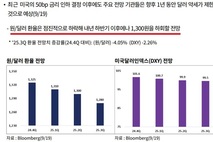

미국 연준이 기준금리를 0.5%p 인하함에 따라 우리나라 수출은 0.6% 늘어날 것으로 분석됐다. 한국무역협회 국제무역통상연구원(ITT)은 미 연준이 9월 17일 4년 6개월만에 기준금리를 4.75%~5.0%로 인하에 따른 실증 분석 결과 ’수출 증가‘로 이어질 것으로 예측했다. 즉 미 기준금리 인하 → 글로벌 수요 증가 → 우리나라 수출 증가 → 국내 부가가치 창출 효과 상승으로 이어질 것이라는 기대다. 이로 인한 수출 상승 효과는 금리 인하 2개월부터 가시화돼 최장 6개월까지 지속될 것으로 예상했다. 무역협회는 미국의 금리 인하 후 나타날 수 있는 원화 강세 현상이 한국 수출에 미칠 부정적 영향은 제한적일 것으로 내다봤다. 또한 "9월 연방공개시장위원회(FOMC) 이후 글로벌 기관들이 내놓은 분기별 원/달러 환율 흐름도 완만한 하락세를 거쳐 내년 하반기 이후에나 달러당 1천300원을 하회할 전망"이라고 전했다. 불룸버그는 원/달러 환율을 ‘24 4분기 1325원, ’25. 1분기 1310원으로 전망했다. 보고서는 세계 시장에서 한국과 경합하는 일본의 경우 내년까지 금리 인상 및 엔화 강세가 예상돼 미국의 금리 인하가 환율 경로를 통해 한국의 수출에 미치는

올해 3분기 중소기업의 화장품 수출이 역대 최고 기록을 세우며, 중소기업 수출 1위 품목이자 무역수지 흑자 품목으로 국부 창출에 기여한 것으로 나타났다. 또 사상 처음으로 미국 수출액이 중국을 추월하며 새로운 이정표를 세웠다. 13일 중소벤처기업부의 ‘’23년 3분기 중소기업 수출동향’에 따르면 화장품 수출액은 13.6억달러로 전년 대비 24.7% 증가했다. ‘20년(12.9억달러), ’21년(11.5억달러)를 뛰어넘는 역대 3분기 최고 기록이라는 설명이다. 이에 힘입어 화장품 총수출 내 중소기업 비중은 55.0% (’22.3Q) → 62.5% (23.3Q)로 7.5%p 증가했다. 대신 대기업은 19.6% 감소했다. 수출기업수는 5282개사로 전년 대비 233개사가 증가했다. 지역별로 중국을 제외한 미국·일본을 비롯 유럽(EU)·중동·CIS 등 신흥시장에서 두 자릿수 증가율을 기록하며 수출다변화 성과가 확대됐다. 향후 중남미와 아프리카 개척이 과제로 남았다. 특히 화장품 수출 통계를 집계한 2000년 이후 미국 수출액이 중국을 넘어섰다. 미국(2.7억달러, +79.1%)이 큰 폭 증가하면서 중국(2.5억달러, -19.9%)을 제쳤다. 미국은 K-뷰티 인기가

LG생활건강(대표 차석용)과 LG유플러스(대표 황현식)가 NFT(대체불가토큰, Non-Fungible Token) 커뮤니티 활성화를 위한 ‘NFT 프로젝트’ 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다. LG 계열사 간 진행되는 이번 프로젝트는 웹3.0(Web 3.0) 시대를 준비하는 양사가 새로운 마케팅 접근법을 찾기 위해 맺은 파트너십이다. 양사는 NFT의 소장가치를 높이기 위해 차별화된 NFT 혜택을 제공하고, 향후 에어드랍(무상지급) 수량 및 화이트리스트(우선 구매 권리) 혜택을 각사가 발행한 NFT 홀더(소유자)에 우선 제공해 커뮤니티를 전폭적으로 지원한다는 방침이다. LG생활건강은 지난 3월 트루 허브 코스메틱 브랜드 ‘빌리프’의 세계관을 담아 뷰티 업계 최초로 NFT를 출시한 바 있다. 이어 한국 최초의 제너레이티브 NFT를 발행한 도지사운드클럽과의 협업을 통해 지난 7월 프리미엄 탈모증상케어 닥터그루트 NFT 2,000개를 완판시키며 NFT 프로젝트를 탄탄히 확장하고 있다. LG유플러스도 지난 5월 자사 대표 캐릭터인 ‘무너(MOONO)’를 활용한 NFT를 발행하며 캐릭터 NFT 시장을 선도하고 있다. 1차, 2차 발행 수량이 조기 완판됐으며 NFT 커