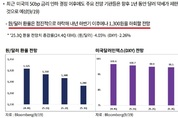

미국 연준이 기준금리를 0.5%p 인하함에 따라 우리나라 수출은 0.6% 늘어날 것으로 분석됐다. 한국무역협회 국제무역통상연구원(ITT)은 미 연준이 9월 17일 4년 6개월만에 기준금리를 4.75%~5.0%로 인하에 따른 실증 분석 결과 ’수출 증가‘로 이어질 것으로 예측했다. 즉 미 기준금리 인하 → 글로벌 수요 증가 → 우리나라 수출 증가 → 국내 부가가치 창출 효과 상승으로 이어질 것이라는 기대다. 이로 인한 수출 상승 효과는 금리 인하 2개월부터 가시화돼 최장 6개월까지 지속될 것으로 예상했다. 무역협회는 미국의 금리 인하 후 나타날 수 있는 원화 강세 현상이 한국 수출에 미칠 부정적 영향은 제한적일 것으로 내다봤다. 또한 "9월 연방공개시장위원회(FOMC) 이후 글로벌 기관들이 내놓은 분기별 원/달러 환율 흐름도 완만한 하락세를 거쳐 내년 하반기 이후에나 달러당 1천300원을 하회할 전망"이라고 전했다. 불룸버그는 원/달러 환율을 ‘24 4분기 1325원, ’25. 1분기 1310원으로 전망했다. 보고서는 세계 시장에서 한국과 경합하는 일본의 경우 내년까지 금리 인상 및 엔화 강세가 예상돼 미국의 금리 인하가 환율 경로를 통해 한국의 수출에 미치는

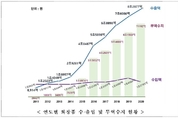

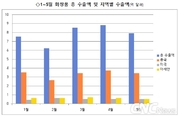

올해 3분기 중소기업의 화장품 수출이 역대 최고 기록을 세우며, 중소기업 수출 1위 품목이자 무역수지 흑자 품목으로 국부 창출에 기여한 것으로 나타났다. 또 사상 처음으로 미국 수출액이 중국을 추월하며 새로운 이정표를 세웠다. 13일 중소벤처기업부의 ‘’23년 3분기 중소기업 수출동향’에 따르면 화장품 수출액은 13.6억달러로 전년 대비 24.7% 증가했다. ‘20년(12.9억달러), ’21년(11.5억달러)를 뛰어넘는 역대 3분기 최고 기록이라는 설명이다. 이에 힘입어 화장품 총수출 내 중소기업 비중은 55.0% (’22.3Q) → 62.5% (23.3Q)로 7.5%p 증가했다. 대신 대기업은 19.6% 감소했다. 수출기업수는 5282개사로 전년 대비 233개사가 증가했다. 지역별로 중국을 제외한 미국·일본을 비롯 유럽(EU)·중동·CIS 등 신흥시장에서 두 자릿수 증가율을 기록하며 수출다변화 성과가 확대됐다. 향후 중남미와 아프리카 개척이 과제로 남았다. 특히 화장품 수출 통계를 집계한 2000년 이후 미국 수출액이 중국을 넘어섰다. 미국(2.7억달러, +79.1%)이 큰 폭 증가하면서 중국(2.5억달러, -19.9%)을 제쳤다. 미국은 K-뷰티 인기가

LG생활건강(대표 차석용)과 LG유플러스(대표 황현식)가 NFT(대체불가토큰, Non-Fungible Token) 커뮤니티 활성화를 위한 ‘NFT 프로젝트’ 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다. LG 계열사 간 진행되는 이번 프로젝트는 웹3.0(Web 3.0) 시대를 준비하는 양사가 새로운 마케팅 접근법을 찾기 위해 맺은 파트너십이다. 양사는 NFT의 소장가치를 높이기 위해 차별화된 NFT 혜택을 제공하고, 향후 에어드랍(무상지급) 수량 및 화이트리스트(우선 구매 권리) 혜택을 각사가 발행한 NFT 홀더(소유자)에 우선 제공해 커뮤니티를 전폭적으로 지원한다는 방침이다. LG생활건강은 지난 3월 트루 허브 코스메틱 브랜드 ‘빌리프’의 세계관을 담아 뷰티 업계 최초로 NFT를 출시한 바 있다. 이어 한국 최초의 제너레이티브 NFT를 발행한 도지사운드클럽과의 협업을 통해 지난 7월 프리미엄 탈모증상케어 닥터그루트 NFT 2,000개를 완판시키며 NFT 프로젝트를 탄탄히 확장하고 있다. LG유플러스도 지난 5월 자사 대표 캐릭터인 ‘무너(MOONO)’를 활용한 NFT를 발행하며 캐릭터 NFT 시장을 선도하고 있다. 1차, 2차 발행 수량이 조기 완판됐으며 NFT 커

중소기업의 화장품 수출액이 상반기에 역대 최고 실적을 달성했다. 21일 중기벤처부에 따르면 화장품 중소기업은 27.1억달러(+17.1%)를 수출, 글로벌 시장에서 K-뷰티 수출을 견인한 것으로 나타났다. 화장품은 중소기업 수출 비중이 높은 20대 품목 중 플라스틱 다음으로 2위다. 화장품 수출액은 코로나19 이전 ‘19년 대비 18.9% 증가하는 등 호조를 보였다. 이는 ①기초화장품을 중심으로 중·미·일 등에서 수요 증가 ②신흥국(베트남·러시아) 수출 확대 때문이라고 중기벤처부는 분석했다. 특히 국내 중기 전체 온라인 수출액(5.6억달러, +101%) 가운데 화장품은 1위로 그 비중은 38.7%에 달한다. 온라인에서 팔리는 품목 셋 중 하나는 화장품인데, 한류 연관 소비재이자 글로벌 온라인몰이 발달한 국가에 집중되는 경향을 보였다. 국가별로는 △중국 10.4억달러(+3.1%) △미국 3.1억달러(+34.3%) △일본 3.1억달러(+20.1%) △베트남 1.6억달러(+52.0%) △러시아 1.4억달러(+38.4%) 등 두 자릿수 증가율을 기록 중이다. 중국은 소비회복으로 면세점 수요가 증가했고, 미국도 뷰티 유통업 수요 증가로 수출액이 늘었다. 러시아에서는 온

“코로나19로 촉발된 중국의 사회·문화 변화가 다양한 형태로 나타나고 있으며, 이를 비즈니스 찬스로 활용할 필요가 있다.” 최근 대외경제정책연구원은 “코로나19를 겪으면서 중국 정치·경제·사회·문화 등 다방면에 걸쳐 다양한 변화를 불러오고 있다”고 전했다. (코로나19 이후 중국의 분야별 변화와 시사점) 정치면에서는 당-국가체제의 적응력이 나타나며 ‘결집효과’가 두드러졌다. 코로나19 책임론을 둘러싸고 미·중 갈등과 경쟁은 확대 중이지만 협상은 축소되고 있는 실정. 이 때문에 강대국의 글로벌 리더십이 약화되며 ‘각자도생’을 확인시켰다고 분석했다. 경제면에서는 중국 중심의 글로벌 가치사슬(Global Value Chain)이 미국 주도로 재편되면서 중국 기업들이 아세안에 생산기지를 구축하고 있다. 중국 정부는 활로가 막힌 수출품의 내수전환을 적극적으로 시행하고, 역내 산업의 공급사슬 확충을 추진하고 있다. 이런 거시 변화 속에 화장품 업계가 주목해야 할 부분은 ▲방역 과정에서의 국민 사생활(프라이버시)권 제한과 침해 ▲분찬제(分餐制)와 공용 수저 사용 문화 확산, 음식 낭비 줄이자는 사회적 운동 ▲사회적 상호작용과 소통방식 변화, 탄막(彈幕)과 클라우드 문화(

식약처는 K-뷰티 수출액이 프랑스, 미국에 이어 세계 3위를 기록했다고 21일 밝혔다. 우리나라 화장품 수출액이 G3에 진입한 것은 사상 최초다. K-뷰티의 ’20년 수출 규모는 75억 7210만달러(8조 2877억원)로 16.1% 성장했다. 반면 식약처가 집계한 화장품 생산실적은 15조 1618억원으로 전년 대비 6.8% 감소했다. 내수는 고전하고 수출은 성장, 희비가 엇갈렸다. 내수에서 화장품 판매액은 40조 9037억원(-13%)으로 집계됐다. 오프라인 소매판매액 28조4726억원(-18%), 온라인 소매판매액 12조 4311억원(+0.4%)이었다. 화장품의 온라인 판매 비중은 30.3%로 화장품산업은 O2O(오프라인 체험, 온라인 구매) 성격이 분명하게 드러났다. (관련기사 http://www.cncnews.co.kr/news/article.html?no=5853) 코로나19 팬데믹 상황에서 화장품 생산실적은 유형별로 엇갈렸다. 손세정제 등 인체세정용 제품류 생산은 전년 대비 20.5% 증가했지만, 마스크 착용 및 사회적 거리두기 영향으로 색조화장용 제품류는 21.5% 감소했다. 눈화장용 제품류는 전년과 유사한 0.3% 증가에 그쳤다. ‘20년 화장품

4월 화장품 온라인쇼핑 거래액은 1조 323억원(+7.5%)으로 2개월 연속 증가세를 보였다. 기저효과 외에 코로나19 이전인 ’19년 4월(9617억원) 거래액을 넘어섬에 따라 본격적인 수요 회복 기대감을 높였다. 화장품의 모바일쇼핑 거래액도 5290억원(+44.8%)으로 두 자릿수 성장했다. 이는 전체 상품군 중에서 4위에 해당하는 높은 증가율이다.(문화 및 레저서비스 171.2%, 음식서비스 62.1%, 여행 및 교통서비스 51.5%) 즉 코로나19 영향으로 외출 자제, 비대면 소비에서 상대적으로 타격을 입었던 상품군이 반등으로 돌아서며 큰 폭 상승했음을 보여준다. 특히 화장품의 모바일쇼핑 거래액은 ‘20년 3월부터 12개월 연속 감소세에서 지난 3월 15.2% 플러스로 돌아서며 내수 침체 탈출을 알렸다. 이에 따라 온라인쇼핑 거래액 중 모바일쇼핑 거래액 비중이 화장품의 경우 13.1%p 상승했다.[38.1%(‘20. 4월)→51.2%(’21. 4월)] 3월(50.3%)에 비해서도 0.9%p 증가하는 등 완만한 증가세다. 향후 코로나19 이전 60.2%(‘19. 4월)까지 반등해야 코로나 이전 수준 소비 회복단계에 들어서리라는 분석이다. 기업들의 1분기

5월 화장품 수출액이 7.97억달러(+42.2%)를 기록하며 12개월째 연속 플러스 행진 중이다. 작년 5월 5.6억달러(-3.2%)로 역성장한 기저효과를 뛰어넘는 호성적이다. 역대 5월 중 1위 기록이다.[(5.96억달러(‘18)→5.96억달러(’19)→5.96억달러(‘20)→7.97억달러(’21)) 산업통상부는 ①SNS 플랫폼, 뷰티 인플루언서 등을 통한 콘텐츠 마케팅의 글로벌 흥행과 더불어 K-뷰티 수요 지속 ②코로나19 이후 아이 메이크업 제품 중심으로 성장 ③중국·아세안 지역 수출 증가 등이 호조 원인이라고 분석했다. 품목별로는 △메이크업·기초화장품 5.2억달러(+43.4%) △두발용제품 0.3억달러(+21.9%) △세안용품 0.2억달러(+14.7%) 등으로 두 자릿수 성장했다. 국가별로는 ▲중국 3.4억달러(+45.2%) ▲아세안 0.5억달러(+49.6%) ▲미국 0.5억달러(+35.2%) ▲EU 0.2억달러(+50.6%) 등 지역별로 고루 큰 폭 증가했다. 대 중국 수출은 류이빠(6·18, 징둥닷컴)에 대비한 물량이 증가한 것으로 보인다. 류이빠는 식품과 위생용품, 여성복, 화장품, 패션잡화류가 주요 카테고리이며 가격대는 400~600위안(약 7