여전히 한국 화장품기업들이 중국 시장을 열심히 ‘노크(knock)’ 중인 것으로 나타났다. 이는 수입화장품 가운데 일반 화장품 등록 건수 1위, 특수 화장품 허가건수 2위라는 사실에서 드러난다. (‘24년 기준)

다만 수입화장품 시장에서 △ 프랑스(45.6억 달러) △ 일본(31.7억 달러)에 이어 한국(22.4억 달러)은 3위였으며, 뒤를 이어 △ 미국(17.6억 달러) △ 영국(13.2억 달러) 순이었다. (2023년 순위와 동일) 이들 5대 수입국이 전체 수입의 80%를 차지했다.

중국 국가약품감독관리총국의 ‘2024년 화장품 심사 평가 보고서’에 따르면 품목별 허가·등록 건수는 △ (특수화장품) 중국산 허가건수는 1만 3,889건, 수입산은 1,114건이며, 제품 유형은 머리염색제, 거반·미백 화장품, 자외선차단제 등 △ (일반화장품) 전체 등록건수는 59만 6,306건, 이 중 수입산은 1만 3,060건 △ (치약) 전체 등록건수는 7,776건, 이중 수입산은 246건. 치약 등록건수 기준 1~5위 국가는 한국, 미국, 일본, 태국, 스위스로 전체의 49.2% 차지 등이었다.

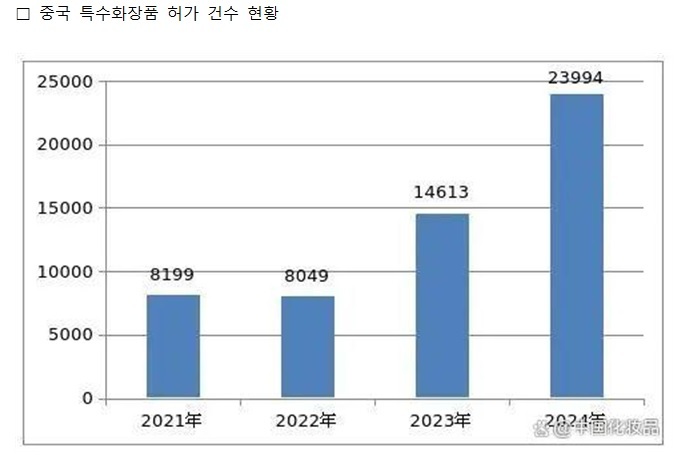

먼저 ‘24년 특수화장품의 신규 허가 건수는 2만 3994건으로 전년에 비해 64.2% 증가했다. 중국 내 등록 신청이 2만 1853건(91.1%), 수입제품 등록 신청은 2089건(8.7%)이었다. 이중 최초 등록은 1만 5694건(65.4%), 갱신 등록 건수는 2573건(10.7%), 변경 등록 5727건(23.9%) 등이었다.

특수화장품 인증 취득 건수의 큰 폭 증가는 화장품시장의 저변에 깔린 트렌드인 ‘성분당(成分党)’ 때문이다. NMPA인증전문기관 마리스그룹코리아(Maris Group Korea) 김선화 차장은 “‘뷰티산업 투명성 인식 평가 보고서’에 따르면 소비자의 최대 72%는 브랜드가 제품 성분 효능을 적극적으로 설명하기를 원한다. 또 60% 이상은 브랜드가 성분 출처 표시를 원한다. 이처럼 성분 안전 및 정보의 투명성 요구가 증가하면서 성분당이 등장했다”라고 설명한다.

제품 유형은 ① 염모 9763건 ② 주근깨 제거 및 미백 6441건 ③ 자외선차단 3008건(20%) 순이었다.

제품 유형은 ① 염모 9763건 ② 주근깨 제거 및 미백 6441건 ③ 자외선차단 3008건(20%) 순이었다. 수입 국가 가운데 특수화장품 허가 상위 5개국은 일본(369건), 한국(365건), 프랑스(98건), 미국(82건), 독일(54건)이었으며 이들 5개국이 수입화장품의 87%를 차지했다.

일반 화장품 등록 건수는 59만 6306건(-0.7%)이었으며 중국산 58만 2857개(97.7%), 수입품 1만 3060개(2.2%)였다. 이중 수출용은 10.7%인 6만 2309개였다.

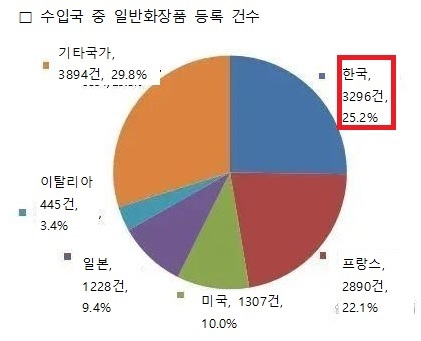

일반 화장품 수입 등록은 한국(3296건), 프랑스(2890건), 미국(1307건), 일본(1228건), 이탈리아(445건) 순이었으며, 이들 5개국이 수입 일반화장품의 70.2%를 차지했다.

품목 유형별로 중국산은 보습(66.5%)-미용 수식(25.7%, 美容修饰)-클렌징(14.8%) 순이었다. 수입 일반화장품은 보습(61%)-미용 개조(26.4%)-아로마(21.6%) 순이었다.

이밖에 신원료 허가는 2024년 90건이었다. ‘21~’24년까지 총 207건의 신원료가 허가 받았으며, 그중 중국산 신원료가 164건(79.2%), 수입산 신원료 41건(19.8%)였다.

마리스그룹 김선화 차장은 “현재 중국 화장품시장은 신원료 확보 경쟁이 심화되고 있다. 3년의 모니터링을 필수로 하고 있어 안전성 데이터 부족으로 신속한 시장 진입이 어려운 상황이다. 그럼에도 주요 기업들은 R&D를 통한 신원료 개발로 새로운 시장을 선점하려는 전략을 펼치고 있어 향후 신원료 허가가 크게 증가할 전망”이라고 설명했다.

한편 중국은 화장품 표준화 구축을 위해 지난해 국가식품의약국화장품표준화기술위원회를 설립하고 산하에 8개의 기술위원회를 구성했다. 총 166명의 위원이 참여하고 있으며, 4가지 필수 국가 화장품 표준의 개발 및 개정 작업을 다루고 있다.

중국의 일반·특수화장품의 인허가 취득 건수에서 수입국 중 한국이 1, 2위를 차지한 점은 여전히 세계 2위 시장을 빼놓고 시장 확대가 쉽지 않기 때문이라는 해석이다.