시장개척이 0-to-1(제로 투 원)이라면 기존 시장을 확장하는 것은 1-to-N(원 투 엔)이다. 오랜 과제이자 난제인 K-뷰티의 수출다변화는 0-to-1을 넘어서, 1-to-N으로의 사고와 정책 전환을 요구한다. 마중물만 붓지 말고 펌프를 모터로 바꾸려는 발상의 전환이 필요하다. 지난 12월 1일 열린 ‘중소 화장품 해외진출 지원사업 성과 발표’는 국가별·지역별 시장정보와 현지 유통망을 발굴해 중소기업의 본격 진출 시 활용을 목적으로 한국보건산업진흥원이 추진하고 점검하는 자리다. 이날 한국보건산업진흥원 양지영 팀장은 “‘22년 3분기 누적 화장품 수출은 중화권(중국, 홍콩)은 전년 대비 22.3% 감소했지만 중화권 제외 상위 8개국 수출은 4.4% 증가했다”라며 “대 중화권 수출 감소세에 따른 수출 유망국가 및 신흥시장 개척이 필요해 25개국을 대상으로 △화장품 홍보 팝업 부스 △화장품 홍보 판매장 등 단계별 맞춤형 해외진출 지원사업을 펴고 있다”고 소개했다. 지금까지 홍보 팝업부스(2018년 시작)는 16개국, 홍보 판매장(2012년 시작)은 9개국에서 각각 진행됐다. 2022년의 경우 팝업부스 5개국(미국·캐나다·아르헨티나·이집트·튀르키예)에서 운영,

AI 기반의 뷰티/패션 빅데이터 서비스를 운영하는 메저커머스(대표 손정욱, 천계성)가 ‘트렌디어 뷰티’(trendier beauty)의 분석 범위를 중국 외 일본과 동남아시장을 포함한 아시아 8개국으로 확장 론칭한다. ‘트렌디어 뷰티’는 브랜드사 및 제조사의 아시아 시장내 사업기회를 손쉽게 포착하고 대응할 수 있도록 AI 빅데이터를 활용한 솔루션을 구축하고 있다. 이번에 한·중·일+동남아 시장 내 500만개 뷰티 상품의 상세 정보와 3200만개의 구매 리뷰를 AI를 통해 분석, 고객사 맞춤 리포트를 제공하게 된다. 이를 통해 △국가별 급성장 브랜드 △성분·효능 등 제품 개발 정보 △개별 주제어별 구매 리뷰 등을 확인할 수 있다. 메저커머스 관계자는 “글로벌 경쟁사들의 유튜버 컬래보 판매 성과와 기획전 판매성과를 자동 분석해 큰 비용 투자에 앞서 자사 전략의 적합성을 테스트 할 수 있다”고 소개했다. 현재 메저커머스는 60억개 이상의 글로벌 뷰티 상품을 자체 빅데이터 시스템을 통해 분석하고 있다. 아모레퍼시픽, 엘지생활건강, 애경산업, 코스맥스 등 국내 대기업 및 영국·프랑스·일본·미국 등 8개국 뷰티 그룹사, ODM 제조사를 유료 고객사로 확보해 기술력을 인

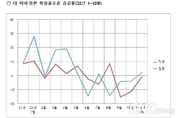

화장품 수출 실적이 속절없이 추락 중이다. 올해 들어 5월만 빼곤 줄곧 감소세다. 12월 1일 산업통상자원부의 11월 수출입동향에 따르면 화장품은 6.4억달러로 전년 대비 26.6%나 급감했다. 올해 1월 -24.9%를 뛰어넘어 역대 최대 감소폭을 기록했다. 이로써 1~11월 누적 수출액은 74억달러로 남은 12월의 예상치 6억달러를 보태도 80억달러를 턱걸이한 채 끝날 것으로 예상된다. 점유율을 보면 중국+홍콩이 51%, 미국 10.5% 일본 9.5%였으며 1% 이상 국가는 모두 10개국에 불과했다. 금액으로 중화권이 압도적임을 알 수 있다. 문제는 중국을 대체할 국가로 기대를 모은 미국과 일본이 하반기 들어 감소세로 바뀌면서 우려를 낳고 있다는 점이다. (관련기사 화장품 수출, 미국·일본 ‘빨간불’...“K-뷰티는 좋은데 기억나는 브랜드가 없다” (cncnews.co.kr) 때문에 중국시장의 중요성을 지나칠 수 없게 됐다. 무엇보다 화장품은 우리나라의 대 중국 수출 10대 품목 중 9위다. 컴퓨터보다 많이 수출했다. 또한 중국시장에는 K-뷰티 수요가 여전히 존재한다. 때문에 전략 수정을 통해 새롭게 접근하자는 주장도 제기된다. 국제무역통상연구원은 “중국인

팬데믹 시기를 거치는 동안 온라인 채널에서 화장품은 25개 소비재 중 유일하게 역성장했다. 본지 추산에 의하면 코로나 시기 화장품기업 매출은 3년 동안 15조원 이상 감소했다. 지난 3분기의 ‘펜트 업 효과’도 소멸되며 암울한 2023년을 맞게 됐다. 그렇다고 주저앉을 게 아니라면 오는 12월 21일 ‘2023 뷰티·코스메틱 글로벌 마켓 대전망’ 웨비나를 주목할 필요가 있다. 빅테크 플랫폼의 전략을 꿰뚫어 봄으로써 독자적인 ‘성공 알고리즘’을 캐치하는 기회이기 때문이다. 이른바 ‘중독경제 시대’를 헤쳐 나갈 통찰력(insight)을 얻을 수 있다. “빅테크 기업은 무수한 고객 데이터에서 찾은 중독 메커니즘을 통해 구매를 유도하는 방향으로 산업 전반을 이끌고 있다. 미래의 부와 기회를 찾으려는 사람이라면 누구든지 이런 시장의 판도를 활용해 보다 근본적인 전략을 세워 경쟁해야 한다.” ‘호모 아딕투스’의 저자 김병규(연대 경영학과 교수)의 말이다. 오늘날 스마트폰에 빠진 중독경제의 주역은 빅테크(글로벌 플랫폼) 기업이다. 화장품 온라인채널도 △아마존(미국) △알리바바닷컴(중국) △라쿠텐(일본) △라자다(동남아) 등 빅테크 기업이 지배한다. 이들 글로벌 플랫폼 P

화장품 수출의 71%를 차지하는 중국(홍콩 포함), 미국, 일본 수출이 마이너스로 나타나 수출전선에 비상이 걸렸다. 3개국은 전체 수출액 중 비중이 가장 큰 지역인데 저성장 또는 역성장으로 돌아서며 심상치 않다. 대한화장품협회가 집계한 1~10월 누적 화장품 수출액은 67.6억달러로 전년 대비 11.8% 감소했다. 전체 수출액 중 △중국(+홍콩) 수출액은 34.6억달러로 점유율 51.2% △미국 7.1억달러 점유율 10.5% △일본 6.4억달러 점유율 9.5% 등이다. 전년 대비 증감률을 보면 △중국 -23.4% △홍콩 -33.4% △미국 2% △일본 -0.8%로 미국을 빼곤 모두 역성장했다. 올해 초 큰 폭 상승해 중국을 커버하리라고 기대했던 대 미국과 일본의 수출액이 하반기 들어 감소한 탓이 크다. 10월까지 미국과 일본 모두 5개월씩 감소세를 보였다. 특히 일본은 제5차 한류 붐을 타고 ‘몰빵’이라고 할 기업이 나올 정도로 전력을 기울인 시장이었는데 9, 10월 두 자릿수 감소율을 보여, 당혹스럽다. 미국도 6월 -14.3% 7월 1% 이후 큰 폭 감소하면서 미국 진출기업들이 고전 중임을 드러냈다. 코트라 미국 뉴욕무역관은 지난 7월, ‘미국 시장 내

해외 팝업 매장사업은 ‘일정 기간(며칠, 몇 달, 1년 이내)’이라는 점에서 ‘임팩트’가 중요시 된다. 강렬한 인상을 남김으로써, 브랜드 인지도 향상과 입소문 마케팅을 위한 수단으로 활용되는 ‘현지 모델 개발’이 과제다. 한국보건산업진흥원이 주관하는 ‘해외 화장품 홍보 팝업부스 사업’의 캐나다 시장 개척 임무를 맡은 코리안프렌즈(Korean Friend) 장준성 대표는 6개월여 ‘현지 모델’ 개발과 구축에 온힘을 기울였다. 그 결과 캐나다 기업과 120만달러 공급 계약을 체결하고 300여 명의 바이어 리스트 확보, 현지 인플루언서와의 협업 구축 등의 성과를 올렸다고 밝혔다. 장준성 대표는 “지난 8,9월에 걸쳐 △ 박람회를 통한 바이어 유치 및 타깃 확장 △ 캐나디언 & 인플루언서와 확산형 팝업 쇼 개최 등을 진행했다”며 현지 활동을 소개했다. 그러면서 그는 “박람회에서 바이어를 만나는 게 힘이 들었다. 다행히 현지 업체의 도움을 받아 타깃을 확장할 수 있었지만 당장의 상품 판로 개척이 어렵다 판단해 인스타그램 위주로 인플루언서와 K-뷰티 UGC(리뷰)를 활발히 추진했다”고 설명했다. 이미 두바이 팝업 부스 운영 지원사업 경험을 쌓았던 장 대표의 핵심

우리나라와 싱가포르 간 '디지털동반자협정'(DPA, Digital Partnership Agreement)이 체결됨에 따라 쇼피, 라자다 등 전자상거래 진출이 보다 활성화될 것으로 주목된다. 산업통상자원부는 21일 한-싱 DPA를 체결함에 따라 “쇼피(Shopee), 라자다(Lazada) 등 아세안 전역의 네트워크를 보유한 싱가포르 전자상거래 플랫폼은 한류 콘텐츠를 좋아하고 인터넷 쇼핑에 익숙한 젊은 아세안 소비자들을 우리 기업과 연결하는 가교 역할을 하고 있다”라며 “DPA는 무역과정 전자화, 통관절차 간소화로 거래비용을 절감하고 중소·창업기업의 무역참여를 더욱 손쉽게 하여 소비재(화장품, 의류, 식품 등)의 아세안 수출에 긍정적 효과를 가져올 것으로 전망된다”고 밝혔다. 이에 따라 ▲전자적 통관 데이터 교환 협력(원산지 증명 등 FTA 통관 문서의 전자적 교환 및 검증절차 운영(관세청) ▲AI 협력(AI 윤리·거버넌스 체제, AI 스타트업, AI 인재 등 관련 분야의 정보교환, 공동연구, 인적교류 등 협력추진(과학기술정보통신부) 등 기관 간 약정(MOU)이 조만간 체결될 예정이다. 한-싱 DPA의 분야별 주요 내용은 ▲전자상거래 원활화 ▲디지털 비즈니스

브랜드사의 중국 진출에 새로운 암초(리스크)가 생겼다. 중국이 생산품질관리규범의 세부 검사요점을 발표하면서, 위탁생산시 품질관리 시스템 구축과 인원 배치가 불가피해졌다. 따라서 오는 12월 1일부터 시행될 ‘화장품생산품질관리규범 검사요점 및 판정원칙’에 대응하는 제조사와 위탁사 간 생산·품질 리스크+소통 커뮤니케이션이 요구된다. 중국 국가약품감독관리국(NMPA)은 105개 항목의 화장품 생산품질 관리 기준 체크 포인트를 지난달 25일 발표했다. 주요 내용은 ▲실제 생산 체크포인트 ▲위탁 생산 버전 체크 포인트로 구분된다. 실제 생산 체크포인트 81개 항목에는 29개 중점항목(핵심 항목 3개+기타 중점항목 26개)+52개 일반항목이 포함된다. 위탁생산 버전은 24개 검사 항목이 있으며 이중 9개의 중점 항목(핵심 항목 1개+기타 중점항목 8개)+15개의 일반항목으로 구성된다. 글로벌 AI 인증컨설팅기업 CDRI 김광일 대표는 “새로운 규정이 화장품 생산 활동에 종사하는 허가인, 등록인, 수탁 생산기업에 대한 감독검사의 판단 기준을 명확히 함에 따라 한국기업의 대응이 중요해졌다. 특히 제조사는 준비가 되어 있겠지만, 브랜드사는 제조사와 관련 항목에 대한 소통을