중국 화장품시장에서 ‘신원료 혁신’이 시작됐다는 소식이다. 혁신 기술로 원료 효능을 입증한 브랜드들이 고성장을 달성함으로써 분위기를 주도하고 있다. 이와 관련 코트라 우한무역관은 “대표적인 제품으로 상하이 자화(上海家化) 산하 스킨케어 브랜드 Dr.Yu(玉泽)를 들 수 있으며, 매출은 전년 대비 155% 증가했다. LG생활건강의 식물 성분 브랜드 오휘의 매출도 2020~2021년 전년 대비 각각 316%, 26% 성장했다. 또한, 독일 바이어스도르프(Beiersdorf) 산하 브랜드 유세린(EUCERIN) 매출은 2021년 240%, 2022년 19% 각각 증가했다”고 전했다. 이는 2021년 5월 1일부터 시행된 '화장품 신원료 등록 및 제출에 관한 규정(化妆品新原料注册备案资料管理规定)'에 따른 변화라는 분석이다. 탈모방지, 자외선 차단, 착색, 염색, 주름제거 및 미백 기능이 있는 ‘신원료(新原料, 이하 신원료)’만 승인이 필요하며, 중·저 위험도의 신원료는 등록만 하면 된다. 동시에, 신원료 사용자가 제품 등록 또는 출원을 신청하는 경우, 등록자 및 출원인으로부터 반드시 확인받아야 한다. 신원료란 중국에서 처음으로 화장품 생산에 사용된 원료로 ‘기사용

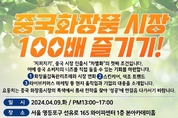

샘스클럽(Sam’s Club)은 월마트가 만든 중국의 창고형 회원제 마트다. 유료 회원 수가 400만명을 넘었고, 중국 전역에 40여 개 매장을 운영 중인 유통 강자다. 코트라는 샘스클럽과 연계한 ‘2024년 샘스클럽 신규 입점 상담회’를 연초부터 오는 9월까지 진행할 예정이다. 입점만 한다면 중국 전역에 판매 길이 열릴 것이란 기대가 크다. 유망 품목은 친환경 화장품, 건강식품 등이다. 실제 간편조리 냉동식품을 생산하는 중소기업 A사는 지난해 상반기 샘스클럽 입점에 성공했고 중국 수출은 전년 동기와 비교해 1,800%나 증가했다. 사실 A사는 중국에서 제품의 인지도가 낮고 통관 절차가 까다로워 중국 수출에 어려움을 겪었었다. 중국 수출의 효과적인 방법을 찾던 중, 선전 샘스클럽에 입점해 중국 전역으로 수출한 기업의 성공 사례를 접하고 ‘샘스클럽 입점 상담회’에 참가했다. KOTRA 선전무역관은 A사 제품에 대한 시장성 조사부터 상담·통관 등을 지원했다. 화장품을 생산하는 중견기업 B사는 샘스클럽에 입점을 희망했으나 구매담당자를 만날 방법이 없었다. 이러한 어려움을 해소하고자 B사는 KOTRA 선전무역관을 찾아왔다. KOTRA는 샘스클럽과의 협력 네트워크를

산업통상자원부(장관 안덕근)와 KOTRA(사장 유정열)는 대중국 소비재 수출 확대를 위해 이달 23일 중국 상하이에서 ‘K-라이프스타일 인 상하이(K-Lifesytle in Shanghai)’를 개최했다. 정부가 지난 1월 발표한 ‘수출·투자를 통한 민생 경제 활력 회복’ 대책의 일환으로 개최된 이번 행사는 변화하는 중국 소비 트렌드에 맞는 프리미엄 소비재 시장을 공략하기 위해 마련됐다. 이번 행사는 ▲ K-소비재 파워셀러 오프라인 수출상담회(이하 수출상담회) ▲ 한-중 소비재 기업 비즈니스 협력 포럼(이하 비즈니스 포럼) ▲ K-소비재 우수상품 샘플 전시 쇼케이스 ▲ K-소비재 중국 인증 취득을 위한 기업 컨설팅 등으로 구성됐다. 중국 유력 바이어 100개사와 한국기업 98개사가 참가한 수출상담회에서는 열띤 온·오프라인 상담이 진행됐다. 중국 소비자의 높아진 눈높이에 따라 프리미엄 수입 제품을 찾는 바이어 수요에 맞춰 ▲ 뷰티·퍼스널케어 ▲ 건강식품 ▲ 생활용품 등 카테고리별 상담회가 진행됐다. 이번 사업을 통해 올해 성과가 예상되는 수출 유망 프로젝트는 총 50여 건으로 그중 임산부용품 전문기업 T사는 현장에서 약 230만 달러 규모의 수출 계약을 체결한

중국 NMPA는 4월 22일 화장품 안전성 평가 시스템에 따른 풀버전 제출을 2025년 5월 1일로 1년 연기한다고 공식 발표했다. 이날 NMPA는 ‘화장품 안전성 평가 관리 최적화를 위한 조치 발표’ (国家药监局关于发布优化化妆品安全评估管理若干措施的公告)에서 ➊ 화장품 안전성 평가 보고서를 기업이 참조할 수 있도록 보관 ➋ R&D에 일정기간 소요 및 자원에 대한 중복투자를 피하기 위해 간소화 버전 제출을 명기했다. 이에 대해 매리스그룹코리아(Marisgroup Korea) 김선화 차장은 “NMPA는 전체 버전 제출을 위한 전환기간 도입을 검토했으며, 중국 매체 보도에 6개월이 아닌 1년으로 연장했다”라는 의미이며, “그렇다고 기한 연장에 의미를 두기보다, 더 이상 중국 진출을 늦추면 안된다고 받아들여야 한다. 간소화 버전이 허용될 때 진입해야 차후 무역장벽(TBT)으로 작용될 때보다 유리하다”고 풀이했다. 그동안 NMPA의 풀버전 제출이 2024년 5월 1일로 코앞에 닥치면서, 중국 NMPA 공식 신문인 중국약품보는 “NMPA가 광범위한 사전 조사를 거쳐 화장품 안전성 평가 관리 최적화를 위한 다양한 방안을 연구하고 수립하고 있다”라고 보도했었다. 또

국가기술표준원은 18일 ‘제8차 한-중 FTA TBT위원회’를 통해 화장품 관련 이슈를 논의했다고 밝혔다. 화상회의로 개최된 양국 현안은 ① 고려홍삼수입약재표준 개정(안) 협의, ② 화장품 안전성 보고서 간소화 버전 수용 기간 연장, ③ 화장품 등록 시 중국 외 시험기관의 성적서 인정, ④ 국제기구 공인 동물대체시험법 수용, ⑤ 의료기기 허가 시 국제공인시험기관 성적서 인정, ⑥수입식품의 신고제 적용 대상 확대 등이다. 화장품 업계가 주목하는 내용은 화장품 안전성 보고서의 ‘자료 제출’ 요구다. 1유형 화장품(기능성화장품)의 경우 안전성 보고서 풀버전 제출을 요구하고 있는데, 이를 유럽, 미국처럼 ‘보유’로 변경되길 원하고 있다. 또한 중국 내 시험기관의 성적서 제출을 한국 또는 국제적 인정을 받는 자료의 인정은 반드시 관철되어야 할 문제다. 그렇지 않으면 수천만~억대에 달하는 임상비로 인해 중국 진출을 꾀하기 어렵다는 게 업계 의견이다. 사실 중국도 화장품 성분의 안전성 자료 등을 선진국 학술 연구를 이용해야 할 상황인데다, 한·중·일 3국의 경우 식물성추출물의 안전성 학술 연구도 미미해 실제 NMPA 제출이 쉽지 않다. 중국 임상기관 조차 안전성 연구성과

중국의 안전성평가자료 풀버전 제출(5월 1일부터)을 한 달여 앞두고 3월 29일 중국식품약품검정연구원은 ‘화장품 안전성 평가 자료 제출 지침’을 발표했다. 이에 따라 연장 또는 완화라는 희망적 기대를 갖던 업계는 비상이 걸렸다. 당장 4월 안에 관련 자료를 제출해야 한시적으로 6개월 동안 간소화 버전을 연장할 수 있다는 보도에 눈치를 보던 업계는 일정을 맞춰야 하는 부담을 안게 됐다. 중국 NMPA 공식 신문인 중국약품보의 보도에 따르면 “NMPA가 광범위한 사전 조사를 거쳐 화장품 안전성 평가 관리 최적화를 위한 다양한 방안을 연구하고 수립하고 있다”라고 전했다. 중국제약뉴스(China Pharmaceutical News)도 “NMPA가 전체 버전 제출을 위한 전환기간을 도입할 계획”이라며 “2024년 5월 1일 이전에 안전성 평가를 시작한 화장품 등록자 및 신고자는 지정된 기간 내에 보고서의 간소화 버전을 제출할 수 있다. 전환기간은 약 6개월로 예상되지만 업계의 피드백과 전문가의 의견에 따라 변할 수 있으며 최종 조치는 NMPA의 지침에 따를 예정”이라고 보도했다. 실제 대한화장품협회는 “4월 2일 중국식품약품검정연구원에서 ‘화장품 안전성 평가 자료 제

중국 국가통계국에 따르면 화장품소매판매액은 ‘23년 4142억위안으로 5.1% 증가했다. ’24년 1-2월도 678억위안 4% 증가에 그쳤다. 2013년~2022년 연평균 9.3% 성장에 비하면 반토막 났다. 이미 저성장에 진입했다는 신호로 파악된다. ‘24년 주목해야 할 점은 ’똑똑해진‘ 중국 소비자다. 유행보다 가성비, 가심비, 기능성, 안전, 신뢰 등을 꼼꼼히 따져보고 주체적 소비를 한다. 전자상거래 플랫폼을 이용하던 소비자들은 일회성 소비에 그치고 이탈률이 높다. 이에 따라 유통채널들도 온라이프(onlife)를 겨냥해 O2O 등 다원화 움직임이 한창이다. 이에 따라 중국 화장품 선도기업들은 안전·안심·고퀄로 소비자의 신뢰를 얻으려는 노력에 집중한다. 즉 과학기술과 결합한 새로운 제품과 브랜드 출시다. 화장품 분야에의 직접투자 혹은 벤처캐피탈 투자도 활발하다고 한국무역협회 베이징지부는 전하고 있다. ( △ 베이타이니(BOTANEE)- ‘AI+스킨케어’ 브랜드 베이푸딩(贝芙汀) 출시-‘AI+ 여드름 치료’, ‘하이테크+스킨케어’ 개척 △ 쟈란그룹(JALA)- 영유아용 피부과학 기능성 브랜드인 지추(己出)의 시장 진출 △ 화시바이오(华熙生物)- 푸웬합성생물

제63회 ‘중국 광저우 미용박람회’가 3월 10~12일 파저우 전시장에서 개최됐다. 한국 단독 공식 파트너십을 가진 코이코(KOECO, 대표 김성수)는 한국미용산업협회 27개사 및 코이코 참여 20여 개사 등 50개사로 한국관을 구성해, 참가했다. 중국 광동 미용박람회는 26곳의 전시관, 총면적 30만제곱미터로 아시아 최대 규모를 자랑한다. 미용, 화장품 카테고리 및 네일, 헤어, 타투, 스파, 살롱 등 중국 뷰티 및 해외 현지 법인 등이 대거 참가했다고 한다. 주최 측 데이터에 따르면 한국, 일본, 대만, 홍콩, 싱가포르, 말레이시아 등이 국가관으로 참가했으며 총 3800여개 기업 및 브랜드가 출품했으며 90만명의 방문객을 기록할 것으로 예상했다. 한국관에는 ㈜명인화장품, 써지덴트, ㈜에이치피앤씨, ㈜나이원코스메디, 뉴플랜트(주), ㈜바크로, ㈜미네랄하우스, ㈜피닉스지엘, ㈜라이프투게더, ㈜쎄라덤, ㈜연제 등의 화장품기업이 참가했다. 또 아람휴비스(주), ㈜노바메디, ㈜윈백고이스트, ㈜지에프생명과학, (주)노바메디 등의 미용기기 기업이 해외 바이어의 눈길을 끌었다. 특히 전문 뷰티 성형 관련 뷰성형외과, ㈜성심메디칼, ㈜블라썸클라우드, ㈜지메디언스, ㈜오스