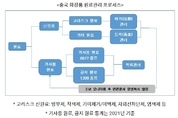

K-뷰티가 중국 특수화장품 심사 시 기능성 화장품 자료를 인정받을 수 있을까? 18일 식약처는 중국 식품약품검정연구원(NIFDC)을 초청, 화장품 분야 기술교류 회의를 오송에서 열었다고 밝혔다. NIFDC(National Institute for Food and Drug Control)는 중국 국가약품감독관리국(NMPA, National Medical Products Administration)의 산하기관으로 화장품 등의 허가심사 업무를 전담한다. 식약처는 국산 화장품을 중국으로 수출할 때 제출서류 중 하나인 안전성 분석 결과의 경우, 한국 시험기관의 자료도 인정받을 수 있도록 협의한다는 방침이다. 또 화장품 시험·평가 기술 교류 등 상호 이해 수준을 높인다는 계획이다. 이번 회의는 지난 5월 식약처와 NMPA 간 국장급 양자 협력회의 합의사항에 따른 후속 조치라는 설명이다. 당시 합의한 내용은 ▲ 국내 발행 전자 판매증명서 중국 허가·등록 시 인정, ▲ 시험·평가 분야 기술협력 추진 ▲ 국장급 협력회의 정례화 ▲ 공동 관심 의제 논의를 위한 워킹그룹 구성 등 합의(’23.5.9) 등이다. 특히 우리나라는 기능성화장품 제도, 심사 체계와 제출 자료 요건 등을

한-아랍에미리트(UAE) 간 포괄적경제동반자협정(CEPA)가 14일 최종 타결됨에 따라 향후 화장품의 관세가 철폐될 예정이다. 현재 아랍에미리트는 중동 국가 중 수출액 1위이며, 전체 화장품 수출순위 12위다. 1~8월 누적 수출액은 5358만달러(+56%)다. 매년 순위가 상승하고 있어 향후 중동 수출 교두보로써 성장성이 기대된다. 산통부는 안덕근 통상교섭본부장과 아랍에미리트 경제부 대외무역 특임장관 간 통상장관회담을 서울에서 열고, 공동선언문에 서명했다고 밝혔다. 협상 타결 기준으로 우리나라가 체결한 24번째 자유무역협정이다. 올해 1월 윤석열 대통령의 UAE 방문에서 CEPA의 조속한 체결 필요성에서 강한 공감대를 형성했으며, 하반기 집중 협상을 통해 타결에 이르렀다는 설명이다. CEPA를 통해 품목수로 볼 때 한국이 92.8%, UAE가 91.2%에 적용되는 관세를 협정 발효 후 최장 10년 이내에 철폐하기로 했다. 대표적으로 우리가 아랍에미리트(UAE)에 수출하는 주력품목인 자동차・자동차부품, 전기·전자 제품(냉장고·에어컨·세탁기 등), 원동기와 밸브, 합성수지 등에 대한 관세가 철폐된다. 특히 최근 빠르게 성장하는 하이브리드차와 전기차 등 친환경

‘헉슬리(Huxley)’가 일본 오프라인 3대 멀티숍으로 꼽히는 앳코스메(@cosme), 로프트(LOFT), 핸즈(HANDS)와 숍인(SHOPIN)에 입점한다고 밝혔다. 지난 1월 앳코스메도쿄와 요코하마,오사카 지점에 브랜드 베스트 셀러인 핸드크림과 바디오일, 향수 등을 입점한 바 있다. 현지 반응에 힘입어 8월부터 로프트 20곳, 핸즈 40곳 등에 진출했다. 10월부터 입점 제품군을 확장해나가며 본격적으로 일본 소비자들에게 헉슬리를 알릴 계획이다. 현지 멀티숍 관계자는 “헉슬리는 단순히 K-뷰티 인기에 편승하여 반짝 인기를 누리는 브랜드가 아니라 헉슬리만의 색을 갖고 있는 것이 가장 큰 장점”이라며 “어디에서도 맡아본 적 없는 고유의 시그니처 향과 브랜드 스토리, 일본 소비자들이 좋아할 만한 사용감까지 두루 갖춘 브랜드”라는 평가를 받았다는 설명이다. 헉슬리 관계자는 “일본에서도 헉슬리의 시그니처 향과 제품력, 브랜드 아이덴티티를 가장 잘 보여줄 수 있는 방법으로 멀티숍 입점을 택했다”라고 밝혔다.

지난 10일 장협 주최 ‘미국 화장품 규제 현대화법(MoCRA) 웨비나’는 396명이 순간 접속할 정도로 관심이 높았다. 기업별 사정에 따라, 또는 당장의 대응에 혼란을 느낀 미국향 수출 기업들의 사전 및 실시간 질의가 150여 건을 훌쩍 넘길 정도로 쏟아졌다. 이를 온전히 받아낸 FDA 전문 컨설턴트 존권 대표를 12일 ‘K-뷰티 엑스포’가 열린 킨텍스에서 만났다. 일단 비관세무역장벽이라 할만큼 미국이 MoCRA를 추진하는 이유는 뭘까? 이에 대해 존권 대표는 “MoCRA는 80여 년 만에 처음으로 연방 화장품법이 업데이트 된 것이다. 지난 10년여 의회와 FDA, 소비자 및 환경 단체, 뷰티 및 퍼스널케어 산업을 포함한 많은 이해 관계자들의 노력 끝에 MoCRA가 탄생했다. 이로써 FDA는 화장품 시장을 규제할 수 있는 더 많은 권한을 부여받았다”라며 의미를 전했다. 또한 “지난 코로나 시기 마스크, 손세정제 등 방역물품이 일시에 쏟아지면서 미국 소비자들의 불만이 모니터링 됐다. 이후 의회에서 검증 안된 제품 수입에 대해 제동을 걸고, 미국 시장에서 점유율이 높아지고 있는 외국산 화장품에 대한 자국산업 보호 등 여론이 형성됐다”고 설명했다. 그 여파로 미

(재)대한화장품산업연구원(원장 이재란)은 국내 중소 화장품 수출 기업의 해외시장 개척 및 수출 활동을 지원하기 위해 이달 18~19일 이틀간 명동 뷰티플레이(서울시 중구 명동길 73, 페이지명동 3층)에서 ‘해외 바이어 초청 화장품 수출상담회’를 진행한다고 밝혔다. 이번 상담회는 국내 화장품 16개사와 베트남, 태국, 미국, 중국 등 9개국의 바이어 15개사가 참여하여 1:1 오프라인 상담으로 진행한다. 사전에 해외 바이어에게 참여 기업의 제품 등을 소개하는 온라인 페이지를 제공하여 관심 품목을 선정토록 했다. 원활한 상담과 실제 계약이 진행될 수 있도록 바이어마다 전문 통역원을 배치하고, 상담 및 후속 지원 등이 연계될 수 있도록 진행할 예정이다. 연구원 관계자는 “각 화장품 업체와의 사전 인터뷰를 통해 파악한 진출 희망국가와 해외 진출 전략 정보를 기반으로 바이어를 맞춤형으로 매칭하였다.”라며 “이번 상담회가 참가 기업들이 해외 시장에서 새로운 진출 기회를 찾고, 제품을 홍보할 수 있는 중요한 발판이 되길 바란다.”라고 밝혔다. 이번 상담회에 참여하는 화장품 기업 관계자들 역시 “브랜드 철학, 제품 품질, 효능·효과 등을 바이어에게 소개하여 세계 시장에서

인도네시아 최대 규모의 종합뷰티전시회인 ‘코스모뷰티 인도네시아’(Cosmobeaute Indonesia)가 10월 12일 자카르타 JCC(Balai SadangJakarta Convention Center)에서 막이 올랐다. 올해 16회로 오는 14일까지 계속된다. 이번 전시회는 공식 한국주관사인 코이코(Koeco)를 통해 약 30여개 기업이 한국공동관에 참가했다. 국가관 중에 가장 큰 규모로 스킨케어 및 코스메틱제품, 홈케어 뷰티 기기, 필러와 스킨부스터, OEM/ODM 등의 카테고리로 구성됐다. 대표적으로 코스맥스(COSMAX INDONESIA)와 키스코리아(KISS NAIL INC.)가 인도네시아 바이어들의 눈길을 끌었다. 코스맥스는 인도네시아법인 설립 이후 꾸준한 현지화 전략을 통해 입지를 다져왔다. 현지 바이어 특성에 맞춘 마케팅 전략으로 디스트리뷰터와 소비자의 흥미를 끌고 있다. 한국법인의 아세안시장 진출 안정화를 목표로 한 키스코리아는 B2B 상담 외에도 부스 내 방문객의 이벤트 참여를 유도하여 참관객에게 신제품을 노출했다. 두 기업 모두 약 5천만달러 이상의 상담 계약을 기대하고 있다. 인도네시아 화장품시장은 팬데믹 이후 회복세를 보이고 있으며

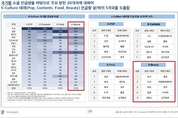

글로벌 소셜 데이터를 활용해 조사한 K-컬처 테마 가운데 K-뷰티가 3위로 꼽혔다. 최근 3년간 글로벌 소셜·온라인 미디어 이용자 데이터, 신용카드·통신사·통계조사 데이터를 분석한 ‘주요 방한 20개국에서 인기 있는 K-컬처 테마와 한국여행 간 관계‘ 보고서에 따르면 K-팝 〉 K-푸드 〉 K-뷰티 〉 K-콘텐츠(영화, 드라마) 순이었다. (문화체육관광부와 한국관광공사 조사) 2020년 6월~2023년 5월 중 K-컬처 언급량은 K-팝(3682만 3578건), K-푸드(1418만 796건), K-뷰티(997만 1048건), K-콘텐츠(928만 6145건) 순으로 집계됐다. K-컬처의 테마별 언급량과 전년 동기 대비 성장률을 분석한 결과, 각 테마별 상위 관심 국가는 △ K-팝은 인도네시아와 프랑스 △ K-푸드는 미국, 중국, 터키 △ K-뷰티는 중국, 필리핀, 인도네시아 △ K-콘텐츠는 필리핀과 인도네시아 등이었다. 보고서에 나타난 K-뷰티 관련 내용은 다음과 같다. 먼저 글로벌 소셜데이터 내 K-Beauty를 언급한 언급량과 성장률을 분석한 결과, K-Beauty에 관한 소셜 언급량×성장률은 중국, 필리핀, 인도네시아가 메인 타깃으로 나타났다. 선행연구에서

최신 중국 화장품시장의 저변에 깔린 트렌드는 성분당(成分党)'이다. 성분당은 화장품 성분에 대한 관심이 높아짐에 따라 이를 확인하고 구매하는 소비자 움직임을 말한다. 중국인증전문기관 매리스그룹코리아(Maris Group Korea) 김선화 차장은 “‘뷰티산업 투명성 인식 평가 보고서’에 따르면 소비자의 최대 72%는 브랜드가 제품 성분 효능을 적극적으로 설명하기를 원한다. 또 60% 이상은 브랜드가 성분 출처 표시를 원한다. 이처럼 성분 안전 및 정보의 투명성 요구가 증가하면서 성분당이 등장했다”고 설명한다. 이어서 그는 “현재 중국 화장품 마케팅의 주류는 제품의 효능 입증 증빙 자료 및 실제 사용 원료다. 이는 현지 대형 브랜드들이 맹목적인 마케팅 효과가 아닌 제대로 된 제품의 품질 향상만이 살아남을 수 있는 것임을 잘 알고 있기 때문이다. 중국 기업의 원료 R&D 투자는 대규모로 이뤄지고 있다. 품질 향상에서 기본인 원료(성분)부터 착안해 연구 개발 및 신원료 등록을 진행함으로써 시장 경쟁력을 월등히 강화하려는 전략이다”라며 한국 기업의 관심을 촉구했다. 2021년 기준 중국에서 사용 가능한 화장품 원료 종류는 8920종으로 유럽 3만72종, 미국