미국 화장품규제 현대화법(MoCRA) 상 오는 7월 1일까지 시설등록과 제품 리스팅을 등록해야 한다. 이때 요구되는 게 미국 대리인/대행업체(U.S. agent)와 RP다. 그런데 일부 MoCRA 대행을 홍보하는 인증업체들이 상반된 주장을 내놓아 업계에 혼란을 부추기고 있으니 주의가 필요하다. 즉 A 대행사는 “RP가 반드시 미국 내에 소재할 필요가 없고, 미국 외 소재도 가능하다. 따라서, 한국에 소재할 뿐만 아니라 다른 어느 나라에 소재한 기업도 RP가 될 수 있다. 그러나 미국 대행업체 (U.S. Agent)는 반드시 미국에 소재해야 한다”고 홍보하고 있다. B 대행사는 “RP는 제조, 포장, 유통업자만 가능하다. 당사는 해당 사항이 되지 않으나 말씀하신 이상 사례 보고와 같은 대처하기 힘든 사항에 대한 업무를 수행한다. 라벨에 당사의 정보는 기입하지 않는 사항이다”라고 답변한다. C 대행사는 “현재 FDA의 정의에 따르면 저희 같은 제3의 컨설팅 사 등이 제품의 RP 업무를 대행할 수 없을 것으로 보인다. 다만, RP 관점에서 RP 업무를 대행하여 드릴 수 있다”고 말한다. 브랜드 기업들은 미국 내 주소가 필요해서 RP를 찾는다. 그런데, 대행사들은

미국 화장품규제 현대화법(MoCRA)이 오는 7월 1일까지 시설등록 및 제품 리스팅을 요구함에 따라 미국 수출 화장품기업의 발걸음도 빨라지고 있다. 무엇보다 법규가 현실을 따라오지 못하는 상황에서 해석에 차이가 있지만 이는 차차 명료해질 것이므로 자의적인 해석은 금물이다. 때문에 MoCRA 시행 배경을 이해하고, 취지에 적합한 규정 준수로 시행착오를 겪지 않도록 대비해야 한다는 게 대한화장품협회 글로벌협력실 김경옥 실장의 말이다. 지난 1월 31일 미국 FDA 담당자 린다 캣즈의 MoCRA 설명회는 1330명이 접속할 정도로 관심이 높았다. 이날 법규 해석에 주력함으로써 다양한 기업의 의문점을 일일이 답변하기에 여의치 않은 점도 있었다. 대한화장품협회가 배포한 ‘질의응답 녹취록’(2024.01.31.)을 보면 MoCRA 시행 배경에 대해 ▲ 미국 의회, 산업계 및 비영리 단체, 소비자단체 등은 약 15년 동안 논의 ▲ 안전한 화장품의 미국 판매 확인을 위해 FDA에 몇 가지 추가 권한 부여→ ➊시설등록+제품 리스팅 ➋심각한 유해사례 보고 의무 요건 규정 ➌유해사례 및 안전성 입증용 기록 보관 및 FDA의 기록 접근 권한 부여, 강제 회수 권한 ➍착향제 알러젠

1월 31일 열린 미국 FDA 담당 과장 린다 캇즈(Dr. Linda Katz_ Director, office of Cosmetics & Colors)의 MoCRA 설명회(온라인)에 1330명이 접속하는 등 관심을 모았다. 화장품 수출기업 5천여 개사의 4분의 1 이상이 설명회에 참석했음을 알 수 있다. 이날 린다 캇즈 과장은 미국 화장품 규제 전반에 대해 설명하고, 이어 사전질의에 답변하는 방식으로 진행됐다. 그는 미국 MoCRA 시행 배경과 개요, 제품리스팅+시설등록, 코스메틱스 디렉트(Cosmetics Direct), 법정 기한 등을 소개하고, 41개 항목의 사전질의, 실시간 채팅에 대해 답변했다. 정확한 답변도 있었지만 일부 내용의 경우 “FDA 내에서 내부 논의 중”이라는 점도 밝혔다. 발표 자료는 대한화장품협회 홈페이지에서 다운받아 확인할 수 있다. 앞서 1월 24일 대한화장품협회 글로벌협력실 김경옥 실장은 설명회 신청자에게 미국 화장품규제 현대화법(MoCRA)의 설명자료 및 동영상을 배포하고, 관련 규정 숙지를 당부했다. 이 영상도 1300여 회 이상 시청했다. 김 실장은 “미리 주요 질의를 받아 FDA와 공유하여 짧은 설명회 시간에도 효

식약처는 미국 FDA 연사를 초빙해 ‘미국 화장품규제 현대화법(MoCRA) 웨비나’를 개최한다고 밝혔다. 오는 1월 31일 오전 8시(한국시간 기준) 온라인 플랫폼을 통한 실시간 영상 송출로 영-한 동시통역을 제공한다. MoCRA 시행을 담당하는 FDA로부터 직접 설명을 들을 수 있는 기회이자, 미국 기업과 달리 해외기업으로서 다소 엇갈리는 세부 내용에 대한 답변이 기대된다. 사전등록 한 참가자에게 1일전에 해당 링크가 발송될 예정이다. 참가신청은 오는 1월 29일까지다.(사전등록링크 : : https://forms.gle/Ha73MHkSLPAZ4Kpy6 ) 지난해 12월 15일, MoCRA 화장품 시설 및 제품 리스팅 등록을 위한 FDA Direct 포털사이트가 오픈돼 현재 등록이 진행 중이다.

토니모리의 미국 진출 행보가 숨가쁘다. 지난해 미국의 유통 채널 ‘타겟(Target)’ 1,500개 매장에 입점한데 이어 미국 미니소(MINISO)’와 노스트롬 렉(Nordstrom Rack)에 입점했다. 토니모리는 미국 내 60개 미니소 전 매장에 대표 스테디셀러인 ‘쁘띠바니 글로스바’ 6종과 ‘아임마스크’, ‘마스터랩’, ‘아임 아이패치’ 등 마스크 시트 류 14종을 판매할 예정이다. 또한, 미국의 럭셔리 백화점 체인 노스트롬의 자매 브랜드인 ‘노스트롬 렉(Nordstrom Rack)’은 미국 41개 주에 348개 매장을 운영하고 있다. 현재 270개 매장에 토니모리의 ‘플럼킨 레티놀 아이크림’, ‘매직푸드 바나나 핸드밀크’, ‘아임마스크’, ‘홀리데이 시즌 패키지’ 등 35종이 판매되고 있다. 토니모리 관계자는 “2024년도 주요 전략은 글로벌 시장 확대이다. 미국, 남미, 아시아 국가를 중심으로 현지 마케팅 전략과 신규 유통 채널 확대를 통해 토니모리의 다양하고 좋은 제품을 글로벌 고객들에게 많이 알리는 것에 주력할 예정이다”라고 밝혔다. 아울러 토니모리는 오는 3월에도 뷰티 스토어 ‘얼타(ULTA)’ 1,500개 매장에도 ‘원더 세라마이드 모찌 버블

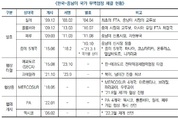

중남미 화장품 시장은 연간 평균 597억달러로 글로벌 비중이 13.4%. 국가별로 △ 브라질 세계4위(약 293억불) △ 멕시코 12위(84억불) 등이다.(‘22, 유로모니터) 코트라 중남미본부는 화장품 진출 기회 요인으로 ▲ K-컬처를 활용한 소비재 시장 진출 확대 ▲ 한국과 FTA 다수 체결로 네트워크 확대 요충지 등을 꼽았다. ‘22년 현재 한국의 중남미 화장품 수출액은 3900만달러다. 한류(팝, 드라마, 영화) 인기로 한국문화 및 제품 소비 수요가 급증하며 대 중남미 소비재 수출은 지속적으로 증가세다. 최근 5년간 중남미 지역 한류 동호회 회원수는 2배 이상 증가했다. (‘17년 492만명 → ’21년 1023만명) 이에 따라 ‘23년 1~9월 한류 품목의 수출증가율은 △ 화장품(+23.8%) △ 주류(+51.6%) △ 소스류(+26.4%) △ 차류(+75.5%) 등이 크게 증가했다. 또한 멕시코, 브라질 내 K-뷰티 관심이 늘어나고, 한국 뷰티 제품 전용 유통사 및 숍들이 다수 생기고 있다고 전했다. 멕시코의 경우, 한국 화장품 수출액은 최근 10년간(’02~’22) 10배 증가했다. 구글지도 기준 멕시코 내 한식당은 50여개, 한인마트 20여개이

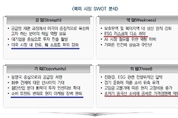

우리나라의 대 미국 화장품 수출은 ‘23년 11월 현재 11억달러로 처음으로 10억달러를 넘어섰다. 코트라는 “중국의 2차산업 전성기에 한국은 철강·조선·해운 등 중후장대 산업이 강세였다면, 3차산업 중심으로 구조가 바뀐 이후 화장품, 식음료 등 수출이 큰 폭 상승했다”면서 “미국의 산업구조 변화가 한국의 주력 수출 주력 상품에 영향을 미칠 가능성이 크다”고 내다봤다. 즉 산업적 측면에서 K-브랜드를 활용한 유망품목으로 화장품·식품 등 소비재 수출 증가를 예측했다. 미국은 기업 친화적 인프라로 화장품기업의 진출 희망 시장 1위 국가다. 다인종, 다문화가 공존하는 커뮤니티 시장으로 모든 제품과 기술을 수용할 수 있는 기반을 보유하고 있어 글로벌 테스트 베드로서도 최적의 시장이다. 미국 히스패닉의 GDP가 2.7조달러(세계 7위), 아시아계 GDP 7천억달러에 비하면 놓칠 수 없는 시장이다. 조선미녀가 미국 BTS 팬이 많은 히스패닉을 공략해 미국에 진출한 사실은 시사하는 바가 크다. 다양한 인종과 문화로 구성된 미국과 캐나다 내 DE&I(Diversity, Equality, Inclusion) 정책 및 실행 역시 북미 진출 기업에 필수적인 내용이다. (

16일 미국 FDA의 화장품규제 현대화법(MoCRA)의 시설등록 및 제품 리스팅을 위한 온라인 플랫폼 Cosmetics Direct가 정식 오픈했다. 당초 10월 예정이었으나 베타 테스트 및 MoCRA 시행일 변경 등으로 이날 선을 보인 것. 이에 따라 화장품 업계는 본격적으로 MoCRA 규제에 따라 시설등록과 제품 리스팅 업무를 진행해야 한다. 이미 공표된 바와 같이 시행 준수기한은 2024년 7월 1일이다. 제조시설 US Agent 선정, 브랜드, 제품별 RP 선정에 따른 소비자 부작용 보고 업무 등을 빠르게 진행해나가야 한다. 글로벌 인허가컨설팅 그룹 리이치24시(REACH24H) USA의 로버트 키퍼(Robert Kiefer) 법인장은 “MoCRA 규제 시행 초창기인 만큼 정보 준비와 제출 과정에서 혼란이 예상되며, 여전히 업계에도 잘못된 정보 제공에 따른 규정에 대한 잘못된 해석과 오해가 있다고 생각한다”라며, “업계에서는 이를 미연에 방지하기 위하여 각자 제출하고자 하는 시설과 제품 정보에 대하여 보다 면밀하게 검토하고 현지 전문가의 자문을 구하는 과정이 중요하다”고 강조했다.