과연 우리나라 자외선차단제를 미국에 판매할 수 있을까? ‘미국 판매 호조’ 소식이 들리지만 미국 화장품규제 현대화법(MoCRA) 시행에 따라 수출기업들 사이에선 불안감을 감추지 못하고 있다. 그 이유로 ▲ 자외선차단제에 대한 국가별 차이 ▲ 제조사의 리스크 ▲ 신제품 차별화 어려움 등이 꼽힌다. 지난 7월 2일 대한화장품협회 주최 ‘미국 OTC Sunscreen Monograph' 웨비나에는 280여 명이 접속, 사전+실시간 40여 개 질의가 쏟아졌다. 기업들은 FDA의 OTC 관리와 제조사 실사, 라벨 표기 관련 고민과 불안을 털어놓았다. 강의를 맡은 칼 뒤르즈(Carl D'Ruiz)는 PCPC(미국화장품협회)의 자외선차단제 컨소시엄 DSM-Firmenich의 수석과학자다. 웨비나의 대표 질문은, ➊ OTC 등록 진행 비용이 품목 당 5천만원이 소요되는데 제품에 따라 다른 것인지 아니면 비용이 모두 동일한 건지? ➋ 미국 수출시 선크림 성분 포함 OTC 등록이 법적 필수사항인지, 인증이 없을 시 아예 수출이 불가능한지? 또 아마존 판매 제품은 어떻게 되는지? ➌ 미국 소비자의 역직구 구매는 OTC 미등록, 한국 주성분 기준으로 개발된 제품인데 미국 통관 또

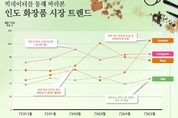

중국을 대체할 시장으로 인구 14억의 인도와 2.8억명의 인도네시아가 주목받고 있다. 인구, 수입 수요, 한국 관심도, 시장잠재력 측면에서 유망하다는 분석이다. 이와 관련 대한화장품산업연구원은 글로벌 코스메틱 포커스 5호(인도, 인도네시아 편)를 발간, 시장 트렌드 및 제품 동향을 소개했다. 먼저 인도 소비자는 화장품 구매 시 소셜미디어의 영향을 크게 받았다. 특히 인스타그램의 숏폼(Reels)을 시청한 후 제품을 구매하는 경우가 많으며, 글로벌 인플루언서보다 인도에서 활동하는 인플루언서가 구매 결정에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 유명 연예인의 메이크업 룩을 담당한 메이크업 아티스트들은 뷰티 트렌드와 비법을 소개하며 인플루언서 영향력을 키워 자신의 브랜드를 론칭하기도 한다. 한편으로 가짜 계정과 후기가 소비자의 정보 접근을 방해하고 있어 주의가 필요하다. 최근 3년간 인도네시아 화장품 시장 규모는 연 11%씩 성장하며 88억달러(12.1조원)를 기록했다. 한국은 스킨케어 수입 3위다. 인도네시아 소비자들도 제품 구매 시 인스타그램과 틱톡의 영향을 크게 받았다. 현지 브랜드들은 소셜미디어와 인플루언서를 활용한 디지털 마케팅을 통해 매출 증가세를 보이고 있다

우리나라 기업의 지재권을 침해하는 위조상품 규모는 97억달러(‘21년). 그중 15%가 화장품인 것으로 조사됐다. 특허청이 경제협력개발기구(OECD)에 의뢰해 분석한 한국 기업 위조상품 유통에 따른 경제적 손해는 97억달러(약 1.1조원 ‘21)이며, 전자제품(51%) 섬유·의류(20%) 화장품(15%) 잡화(6%) 장난감게임(5%) 순이었다. 위조상품이 유래된 지역은 홍콩(69%), 중국(17%)이 대다수였다. ‘불법무역과 한국경제(Illicit trade and the Korean economy)’ 보고서는 한국이 세계적으로 혁신적인 국가이지만 글로벌 가치사슬에 견고하게 통합돼 다양한 부문에서 위조상품에 구조적으로 취약하다고 지적했다. 우리나라는 △ OECD 국가 중 GDP대비 R&D 투자 2위(’19), △ 글로벌 혁신지수(GII) 132개국 중 6위(‘22), △ GDP 1천억$당 특허출원 세계 1위('22), △ 인구 1백만명당 특허출원 세계 1위(’21) 국가다. 또 한국기업의 위조상품이 유통되면, 소비자들은 정품 대신 위조상품을 구입하게 되고 이는 결국 한국기업의 수출 등 국내외 매출, 제조업 일자리, 정부 세수 등에 부정적 영향을 준다고

수출다변화 및 신흥 성장시장으로 중동이 주목받고 있다. 특히 한-GCC FTA 체결은 우리 기업의 중동 진출 활성화에 박차를 가할 것으로 기대된다. ('23. 12. 28 FTA 체결 / '24 하반기 정식 서명 / '25 협정 발효) 코트라(KOTRA)는 GCC 가입 6개국 중 5개국에서 수출 유망품목으로 화장품을 꼽았다. △ 사우디아라비아 △ 쿠웨이트 △ 아랍에미리트 △ 카타르 △ 오만 등에서 화장품, 식품의 관세 철폐는 한류 확산과 더불어 우리 수출 증가를 가속화시킬 것으로 예상된다. 또한 식약처는 할랄인증 교육을 강화해 수출 지원 방침을 밝혔다. ('한-GCC FTA 타결에 따른 수출 유망품목 및 협력기회') 사우디아라비아의 화장품 수입 규모는 ‘23년 총수입액 9.6억달러로 19% 증가하는 등 확대 중이다. 우리나라의 수출액은 3975만달러로 26.3% 증가했다. K-드라마, K-Pop 등 한류 인기로 K-뷰티에 대한 관심도 늘어나고 있다. 무함마드 빈 살만 왕세자의 개혁정책으로 여성의 극장 출입, 음악회 관람 허용 등으로 외부 활동이 활발해지면서 화장품 수요 또한 빠르게 확대되는 추세다. 코트라는 “UAE로부터 수입 규모가 큰데 이는 중계무역에 의

산업통상자원부(장관 안덕근)와 KOTRA(사장 유정열)는 4일 서울 염곡동 KOTRA 본사에서 내수기업과 수출초보기업을 대상으로 ‘유관기관 수출지원사업 합동 설명회’를 개최했다. 전문 분야별 수출 지원사업 정보를 한자리에서 제공해 우리 기업들의 궁금증을 해소하고, 사업 참여를 독려하자는 취지다. 설명회에는 법무부, 서울본부세관, 한국무역보험공사, 기술보증기금, 한국화학융합시험연구원(KTR), 하나은행, DHL, KT NET 등 8개 기관과 기업이 참여해 내수·초보기업 전용 수출지원 프로그램을 소개했다. 먼저 법무부 등 유관기관은 수출기업이 해외기업과 거래를 하는 과정에서 발생할 수 있는 무역거래 리스크를 예방하기 위한 사업으로 ▲ 해외진출기업 법률지원 제도(법무부) ▲ FTA 활용을 위한 주요 지원사업(관세청) ▲ 수출 안전망 보험 및 컨설팅 사업(한국무역보험공사) ▲ 해외수출 규제에 대한 이해 및 인증 관련 사업(KTR) 등을 발표했다. 중소기업은 수출 3대 애로사항 중 하나로 해외인증 관련 정보와 전문인력 부족 및 비용·시간 부담 등의 어려움을 토로하고 있다. 이에 KOTRA는 올해 KTR과 업무협약을 체결해, 내수·수출초보기업의 인증 애로 해소를 위해

식약처는 7월 3일 인도네시아 종교부와 고위급 면담을 통해 할랄 인증 관련 협력 방안을 논의했다고 밝혔다. 신준수 바이오생약국장은 인도네시아 스위뜨노(Suyitno, M. Ag) 연구개발훈련차관과의 만남에서 국내 할랄인증기관과 인도네시아 할랄인증청(BPJPH) 간 상호교차인정의 신속 평가를 요청했다고 설명했다. 이렇게 되면 국내 할랄인증기관 인증으로 BPJPH 인증을 면제 가능하게 된다. 인도네시아는 오는 2026년 10월부터 자국 내 유통되는 모든 화장품에 대해 할랄인증 정보 표시 의무화를 추진하고 있다. 이에 대비하기 위해 식약처는 할랄 시장 진출 영업자를 대상으로 ▲ 할랄 화장품 인증 인허가 절차 온라인 교육 ▲ 국내 할랄인증 기관과 해외 인증기관 전문가 세미나 및 상담회 ▲ 할랄인증 희망 업체 대상 컨설팅 등을 제공할 계획이다. 인증 절차 교육 50개소 이상, 세미나 3회 이상, 컨설팅 10개소 이상을 추진한다. 작년의 경우 △ 할랄 화장품 인증 절차 교육(73개소) △ 할랄 화장품 관련 국제 세미나(3회), △ 업체 현장 컨설팅(5개소) △ 해외 인증기관 상담회(3회)를 실시하였다. 또한 할랄 화장품 인증지원사업에 참여한 업체 중 4개 사는 인증 절

중국 광저우시 바이윈구 정부 투자유치단은 7월 3일 방한, (사)한국뷰티산업무역협회(KOBITA, 회장 김성수)와 업무 협약을 맺고 한·중 화장품산업 활성화에 공동 노력키로 했다. 이날 과천시민회관 예술강좌실에서 개최된 KOBITA와 광저우바이윈화장품산업촉진회 대표단의 업무 협약식에는 양측 회장단 및 주요 기업관계자들이 참석했다. 양측은 양국 화장품산업 현황에 대한 청취 및 업무 교류 활성화 방안을 논의했으며, 광저우 바이윈지방정부의 한국 기업에 제공해줄 수 있는 혜택 등도 소개됐다. 중국 최대 화장품산업단지인 광저우시(广州市) 바이윈메이완(白云美湾)은 광동성약품감독관리국, 광저우시 바이윈구(白云区) 정부가 공동 건설했다. 면적은 10만평방미터로 광저우시 화장품산업의 ‘북방 생산, 남방 무역’ 발전 도모를 목적으로 한다. 이곳에 소재한 화장품 제조사는 1257곳이며 전국 생산업체의 1/4, 광동성 1/2을 차지한다. 화장품 도소매 업체는 6천 곳, 등록한 상표는 1300만 건이며 주요 기업으로는 한후(韩后, hanhoo), 아돌프(阿道夫, ADOLPH), 카즈란(卡姿兰, Carslan) 등이 있다. 이들 기업들은 삼원리상권(三元里商圈)안에 위치한 바이윈메이만

동남아시아를 활용해 중동 이슬람시장을 뚫는다. 코트라는 “세계 최대 소비시장으로 부상하고 있는 이슬람 경제권에서 동남아시아가 중동 시장 진출을 위한 교두보 역할을 할 수 있다”고 분석했다. 이는 동남아와 중동 이슬람 시장의 문화·경제적 유사성을 바탕으로 동남아에서의 성공 노하우를 중동 진출에 활용할 수 있다는 해법이다. (‘동남아 3국을 활용한 이슬람 시장 진출전략’) 먼저 ‘19~’23 사이 인도네시아, 말레시이사, 싱가포르 3국 수출 기업 중 아랍에미리트, 사우디아라비아, 튀르키예 3국에 수출을 시작한 기업은 1909개사. 이는 다른 지역과 비교해 30% 많은 수치라고 한다. (중동 3국과 수출 규모가 비슷한 캐나다, 브라질, 헝가리를 비교군으로 지정) 품목 가운데 화장품, 생활용품 등 이슬람 문화와 율법의 영향을 받는 품목에서 동남아 수출 후 중동 수출로의 확산 효과가 두드러졌다. 해당 품목의 중동 수출 확산 효과는 비교군 대비 건수 기준 53%, 금액 기준 93% 높게 나타났다.(이슬람 문화·율법 영향 품목: 중동 552건, 27억 달러 / 비교군(캐나다, 브라질, 헝가리 총 3국) 360건, 14억 달러) 이는 동남아 이슬람 시장에서의 할랄 트렌드와