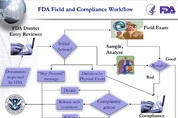

미국 FDA의 ’한국 화장품 무더기 수입 거부‘가 충격으로 받아들여지는 이유는 국내 대표 제조사, 브랜드사가 다수 포함됐기 때문이다. 이는 FDA의 MoCRA 시행 과정에서 전방위적 공세에 사실상 노출됐다는 의미다. 시정하고 해명됐다고 해서 향후 미국 화장품 수출에서 걸림돌로 작용할 가능성이 없다고 할 수 없다. 이는 FDA의 독특한 제도 운영 때문이다. 압박감을 받기 충분하다. 기자와 만난 FDA 소식통은 “한국 화장품의 수입 거부 (Import Refusal) 사례가 몇 년 사이 많이 증가했다. Drugs는 부정생산 (cGMP 부적합) 이슈가 가장 많았고, 미승인 성분, 처방, 제품리스팅, 수입 경보 등의 이슈로 수입 거부 대상이 된 것으로 확인된다. Cosmetics는 부정표시 (라벨링) 이슈가 가장 많았고 미승인 성분, 색소, 제품리스팅, 비위생적 시설 및 포장 문제 등의 이슈로 수입 거부 대상이 된 것으로 확인된다”라고 수입거부 사례를 분석했다. 수입 거부는 FDA에서 억류된 선적이 FDA 법률 및 규정을 위반했다고 내리는 최종 결정이다. 수입 거부된 선적물은 FDA 조치 통지(거부 통지) 날짜로부터 90일 이내에 두 가지 옵션을 선택하고 처리해야

리이치24시코리아㈜(대표 손성민)와 ㈜한국의생명연구원(대표 강소민)은 각각 규제-임상 분야 경쟁력을 살려 글로벌 원스톱 서비스 확장을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 지난 9월 2일 성남시 한국의생명연구원 회의실에서 양사 간 뷰티, 건강기능식품 등에 대한 수출입 규제 대응 서비스 및 임상 효능 평가시험 상호협업 MOU를 맺었다. 이번 업무협약을 통해 화장품 및 건강기능식품 분야에서 수출입 인허가 진행 시 임상 및 비임상 시험 서비스 간의 시너지가 극대화되어 효율적이고 신뢰성 있는 결과물 도출이 가능할 것으로 양사는 기대했다. ㈜한국의생명연구원은 전문성과 정확성을 보유한 임상 및 비임상 시험 전문가들이 아이올로지라는 시험 서비스를 제공하고 있다. 피부 관련 의약품, 의료기기, 건강기능식품, 화장품의 효능과 안전성을 평가하는 인체적용시험 기관이다. 리이치24시코리아㈜는 대표적인 화장품, 화학물질, 식품, 의약품 등 글로벌 규제 대응 컨설팅 기업으로 명성이 높다. ㈜한국의생명연구원 강소민 대표는 “한국의생명연구원의 인체피부를 통한 임상/비임상 연구경험과 리이치24시코리아의 인허가 전문성이 더해진다면 뷰티 관련 시험부터 허가까지의 체계적인 종합 서비스를 제공할

2분기 보건산업 고용동향에 따르면 화장품 제조업(20423) 종사자 수 증가율이 3.4%로 가장 높게 나왔다. 이어서 △ 의료서비스업 3.1%, △ 의료기기산업 2.4% △ 제약산업 2.2% 순이었다. 한국보건산업진흥원에 따르면 2/4분기 화장품 제조업 종사자 수는 3만 8천명으로 전체 보건산업 중 종사자 수 증가폭이 가장 컸다. 특히 보건산업 분야 중 유일하게 청년층(29세 이하) 종사자가 증가(+1.7%)하였으며, 남성 종사자 수의 증가율(+3.5%)이 여성 종사자 수 증가율(+3.4%)보다 높았다. 종사자 비중이 가장 높은 30인 이상 300인 미만 규모 사업장에서 종사자 수 증가율이 5분기 연속 5%대를 기록하며 화장품산업 고용 증가를 견인한 것으로 나타났다. [ +3.2%(’23.1/4) → +6.4%(’23.2/4) → +5.5%(’23.3/4) → +7.7%(’23.4/4) → +6.5%(’24.1/4) → +6.9%(’24.2/4) ] 보건산업 분야 신규 일자리는 1만 1249개 창출되었으며 △ 의료서비스업 분야 10,052개(89.4% 비중)로 가장 많았다. 그 뒤로 △ 제약산업 447개, △ 의료기기산업 437개, △ 화장품산업 313개 순

미국 화장품규제 현대화법(MoCRA) 시행(‘23년) 이후 20개월(23.01~24.08) 동안 우리나라 화장품의 미국 수출 거부(Import Refusals) 사례가 298건으로 확인된다. MoCRA 시행 이전에 비해 통관이 엄격해짐에 따라 미국향 수출 차질 우려가 현실화되고 있다. 다행히 제조사 실사 및 해명 과정에서 “단순한 문제”라는 게 해당 기업들의 설명이다. 본지가 파악한 수입 거부 사례는 △ ’23년 188건 △ ‘24년 110건이다. 특히 리스팅 등록 공식 발효된 7월 1일 이후에도 49건이나 됐다. 기업별로 ▲ 한국콜마 142건 ▲ 코스맥스 27건 ▲ 코스메카코리아 21건 ▲ 서울화장품 13건 ▲아모레퍼시픽 13건 ▲ 네이처리퍼블릭 13건 ▲ 나우코스 7건 ▲ 케어젠 5건 ▲ 엔프라니 5건 ▲ DMS인터내셔널 4건 ▲ 유니두 4건 ▲ 네시픽 3건 ▲ 제이티 3건 ▲ 한국화장품제조 2건 ▲ 수퍼코스 2건 ▲ 에스겔코스메틱 2건 ▲ 코리아나 2건 ▲ 기타 32개 기업이 각 1건 등이다. 품목별로 보면 △ 자외선차단제가 169건이나 된다. 이어 △ 기초 71건 △ 아이 10건 △ 헤어 25건 △ 기타 23건 등이다. 미국 현지에서 접촉한 FDA 소

LG생활건강이 K뷰티 스타트업 전용 투자 펀드인 ‘마크-솔리드원 뷰티인텔리전스펀드 1호’에 50억 원 규모의 전략적 투자를 단행했다. ‘마크-솔리드원 뷰티인텔리전스펀드 1호’는 스타트업 투자사 마크앤컴퍼니와 솔리드원파트너스가 최근 뷰티 스타트업 투자와 육성을 목적으로 결성한 벤처투자조합이다. 총 100억 원 규모의 펀드로 LG생활건강은 이중 절반인 50억 원을 출자하며 핵심 투자자로 나섰다. 이 펀드는 펀드 매니저들의 투자 전문성과 함께 마크앤컴퍼니가 보유한 뷰티 기업 데이터를 바탕으로 유망 기업을 발굴하고 평가하는 방식으로 운영된다. 산업별 데이터 분석 시스템인 ‘혁신의숲 인사이트’를 활용해 뷰티 산업 벤치마크 대비 자사몰 거래액과 트래픽 성장율, 재구매율, 직원당 매출액 등 지표에서 우수한 퍼포먼스를 보이는 뷰티 스타트업에 투자한다. 투자 이후에는 성장 단계별 필요 자금조달, 조직관리, 마케팅, 유통 등 각 분야에 대한 체계적인 지원으로 빠른 성장을 견인할 계획이다. LG생활건강 관계자는 “최근 인디 브랜드들의 미국, 일본, 중동 등 해외 진출 성과를 유심히 지켜보며 서로 협력할 수 있는 다양한 방안을 모색하고 있다”며 “LG생활건강은 K뷰티 대표기업으로

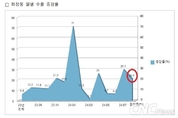

2일 통계청의 ‘24년 7월 온라인쇼핑동향에 따르면 화장품은 9887억원으로 전년 동월 대비 4.6% 증가한 것으로 나타났다. 온라인 구매는 증가 추세이지만 전체 화장품 소매판매액은 지지부진한 상태로 고전 중이다. 먼저 화장품 온라인 매출은 16개월째 증가세다. 모바일 비중은 81%였다. 7월은 무더위와 열대야 현상으로 여름철 계절상품(보양식, 선크림 등), 음식배달 이용, 가정용품(세제) 구매 등이 꾸준히 증가해 식품, 화장품, 서비스/기타 품목에서 성장세를 유지했다. (산업통상부의 7월 유통동향) 다만 티몬, 위메프 사태로 이들 쇼핑몰과 거래한 일부 기업들 피해가 우려된다. 온라인 대형 플랫폼 10개사의 화장품 매출은 16.3% 증가했다. 하반기 최대 이슈인 미국 연준의 금리 인하 가능성이 커지고 있는 가운데 8월 금통위는 금리 동결을 의결했다. 하지만 금리 인하 기대감이 반영되며 소비자 기대 심리 지수는 7월 103.6으로 상승했다. 소비자 지출 전망지수도 111로 전월(06월 109) 보다 상승했다. 그래서일까 화장품 소매판매액도 07월 2.7조원으로 4.6% 증가하며, 숨통을 틔우는 모양새다. 온라인쇼핑은 주요 유통업체들의 온라인 유통 투자와 소비자

미국 최대 플랫폼 아마존의 정책에 따라 미국향 화장품 수출이 출렁거릴 가능성이 높아졌다. 미국 화장품규제 현대화법(MoCRA) 시행과 함께 상품 리스팅에 대한 아마존의 일방적인 삭제 통보 사례, 짝퉁(가짜) 유통의 위험성 등이 제기되고 있다고 코트라 LA무역관은 전했다. 또한 아마존 FBA 서비스(Fulfillment by Amazon)의 수수료 인상에 따라 많은 셀러들이 상당한 부담을 느끼는 것으로 나타났다. 먼저 FBA 서비스는 아마존의 광범위한 창고와 물류 센터 네트워크를 이용해 제품을 보관할 수 있다. 또한 아마존은 보관 후 포장 및 배송까지 모든 과정을 직접 관리하며 판매자를 대신해 고객 서비스(CS)와 반품 처리도 담당한다. 중소 셀러들이 참여할 동기는 충분하다. 그러다보니 아마존이 유통 디스트리뷰터(distributer) 역할까지 하면서 시장지배적 사업자로 등장하며 셀러들이 통제당하는 상황까지 이르렀다. 올해 2월 FBA 서비스의 수수료 인상은 중소 셀러들의 수익률을 깎아먹고 있다. 불룸버그 보도에 따르면 생활소비재 판매자들은 이익률이 20% → 8%로 떨어질 것으로 예상했다. 그들은 ‘복부를 가격당한 것과 같은 충격’이라는 비유로 불만을 제기한

화장품 수출이 두 자릿수 증가율을 이어가며 호조다. 1일 산업통상자원부의 8월 수출입동향에 따르면 화장품 수출액은 8.5억달러로 21% 증가한 것으로 나타났다. 이로써 8월 누적 화장품 수출액은 64.8억달러로 전년 대비 19% 성장했다. 올해 화장품 수출은 미국이 견인하고 있다. 7월 누계 10억달러를 돌파하며 중국(13.8억달러)을 바짝 추격 중이다. 점유율 차이도 미국 18.4% vs 중국 24.5%로 6% 차이로 근접했다. 무엇보다 미국 증가율이 64%로 고공행진 중이어서 중국의 –15%를 압도하고 있다. 미국과 중국의 월별 수출액 차이는 1.2억달러(1월) → 5천만달러(2월) → 5900만달러(3월) → 3400만달러(4월) → 7천만달러(5월) 추이를 보이다가 6월에 불과 800만달러로 좁혀졌다. 7월엔 그 차이가 240만달러에 불과하다. 아직 국가별 통계가 잡히지 않았지만 8월엔 미국이 중국을 추월했을 가능성이 크다. 이는 수출을 주도하고 있는 중소 인디브랜드의 미국향 수출액이 이미 상반기에 중국을 넘어섰기 때문에 예견된 일이다. 즉 중소벤처기업부의 ’화장품 중소기업의 국가별 수출액‘을 보면 △ 미국 6.4억달러(+61.5%) △ 중국 5.6억