중국의 최신 화장품 소비트렌드는 ▲스킨케어(천연식물 유래 스킨케어 오일 관심 증가+꾸준히 사랑받고 있는 진생 스킨케어) ▲메이크업(가벼운 누드 베이스 메이크업+홍콩 스타일의 레트로 메이크업) ▲프로덕트(여전한 인기의 생강 샴푸+오리엔탈 플라워 콘셉트) 등으로 나타났다. 이는 대한화장품산업연구원이 중국 화장품 매체 기사 수집량(1만47871건)을 분석(’21.6~’22.8)한 결과에 따른 트렌드다. (글로벌 코스메틱 포커스9호) 지난 618 쇼핑 페스티벌 행사 결과 보고서도 ‘2022년 7대 뷰티 브랜드’ 중 하나로 오일 스킨케어(以油养肤)가 꼽혔다. 티몰에 따르면 페이셜 오일 매출은 전년 대비 37배 증가했다. 중국 브랜드 란(LAN 蘭)은 식물성 오일 성분을 앞세워 ‘클래리 파잉 워터리 클렌징 오일(Clarifying Watery Cleansing Oil)을 내놓아 100만개 이상 판매했다. 이 제품은 해바라기씨와 대두 오일로 부드럽고 깨끗한 클렌징과 치아씨드·바오밥오일의 보습, 영양공급을 강조한다. 또 다른 브랜드인 주번(逐本)의 플로리스 텐 플라워 보태니컬 트리트먼트 오일(Flawless Ten Flowers Botanical Treatment Oil)

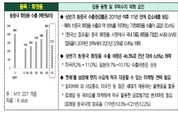

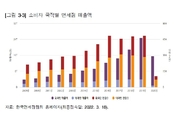

중국의 화장품 소비 감소세가 솽스이(双十一)에선 회복할 수 있을까? 그동안 통계를 추정하면 2022년은 중국 화장품업계 최초로 역성장하는 해가 될 것으로 보인다. 지난달 24일부터 중국 티몰의 2022년 ‘솽스이'의 사전판매가 시작됐다. 이번 솽스이의 판촉행사 참가 브랜드 수는 총 29만개이며 상품수는 1700만개 이상, 참가 소비자는 10억명을 초과할 것이라고 티몰은 밝혔다. 이번 솽스이는 11월 11일 마감 예정이다. 티몰에 따르면 사전판매 시작 후 1시간 동안 3천개 이상의 브랜드 매출액은 전년 대비 100% 이상 증가했다. 매출 상위 브랜드 10위 브랜드 중 시세이도·로레알·겔랑을 비롯한 화장품 브랜드가 9개를 차지한 것으로 나타났다. 현지 보도에 따르면 인기 KOL인 리자치(李佳琦)는 24일 오후 3시부터 라이브방송을 시작해 40분만에 실시간 시청자 수 1천만명에 도달했으며 당일 24시까지 누적 시청자 수가 4.5억명을 넘긴 것으로 알려졌다. 이날 리자치의 라이브방송 매출액은 작년 보다 103% 증가한 215억위안에 달했다. 한편 중국 국가통계국에 따르면 9월 화장품 판매총액은 전년 대비 3.1% 하락한 317억위안을 기록했다. 이로써 1~9월 누적

LG생활건강은 3분기 매출이 1조8703억원(-7%), 영업이익 1901억원(-44.5%)을 기록, 각각 감소했다고 공시했다. 그 요인으로 △올해 초 중국 봉쇄정책이 3분기에도 지속되며 중국 경제 침체 △우크라이나-러시아 전쟁에 기인한 원자재 가격 상승과 환율 영향으로 원가부담 가중 등으로 경영환경이 악화됐다고 꼽았다. Beauty 사업은 중국 소비둔화로 매출과 이익에 가장 큰 영향을 받았으나 중국 시장 정상화에 대비하여 럭셔리 화장품을 지속 육성하고 있으며, 북미와 일본에서는 높아지는 K-Beauty에 대한 관심과 현지 감성을 효과적으로 반영한 제품을 출시하는 등 적극적으로 대응하고 있다고 설명했다. 뷰티(화장품)사업 3분기 매출은 전년동기 대비 23.1% 감소한 7,892억원, 영업이익은 68.6% 감소한 676억원을 기록했다. 화장품 비수기인 가운데, 중국 시장에서 간헐적 봉쇄가 이어지며 소비가 더욱 위축되어 중국과 면세 채널에서 성장이 어려웠다. 중국 현지에서는 봉쇄로 인해 오프라인 매장 영업 정상화가 지연되고, 탑 인플루언서들에 대한 정부 제재 강화로 온라인 매출도 타격을 받았다. 다만 ‘오휘’, ‘CNP’ 등 럭셔리 브랜드 매출이 각각 22%, 2

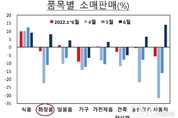

중국의 해외직구 시장규모는 증가하는데 비해 상위 10대 국가 중 한국만 전년 대비 36%나 대폭 감소해, 꼴찌로 나타났다. 2022년 상반기 중국의 해외직구 시장 규모는 전년 대비 5.1% 증가한 약 1232억 위안(약 24조원)이었다. 2~5월 기간의 해외직구 구매액은 마이너스 성장세를 보였으나 6월에만 300억위안(5.7조원, +23.3%)을 돌파하며 상반기 증가세를 이끌었다. 해외직구 상위 10개국은 일본-미국-한국-프랑스-호주-독일-뉴질랜드-이탈리아-영국-캐나다 순이었다. 이중 3개국(호주·독일·뉴질랜드)을 제외한 7개국은 모두 감소했다. 특히 한국은 36.1%나 대폭 감소했는데 이는 중국 정부의 수입품 방역검사 강화 및 화장품류 소비 위축 영향으로 분석됐다.(무협 베이징지부) 상반기 중국의 해외직구 구매액 상위 품목은 화장품, 식품류, 의류 및 신발, 일용품, 금은품, 가전제품, 사무용품 등이다. 이중 건강관리에 대한 관심이 고조되면서 의약품(132.3%) 구매가 대폭 증가했다. 또한 건축자재(196.2%), (65.2%), 귀금속 주류·담배(41.5%), 문화·사무용품(40.3%), (35.9%) 통신기기도 지속 성장세를 보였다. 다만 가구(-29

중국 화장품시장이 저성장 진입과 질적 변화로 요동치고 있다. 코로나 2년 동안 고성장에 작별을 고하고 자본이 이끌었던 마케팅 시대에서 연구개발 시대로 접어들었다는 전문가들의 진단이다. 중국 국가통계국에 따르면 2021년 화장품 소매판매액은 4026억위안으로 전년 대비 18.41% 증가해 전체 소매판매액 중 가장 큰 증가폭을 기록했다. 이는 ‘20년(-7%)의 기저효과와 보복 소비 탓이었다. 하지만 2022년 1~7월 누적 화장품 소매판매액은 2161억위안으로 전년 대비 2.1% 감소했다. 실제 월별 화장품 소매판매액은 1.8%(2월) -3.6%(3월) -5.2%(4월) -2.5%(5월) 6월(8.1%) 7월(0.7%) 등으로 지지부진하다. 봉쇄 영향과 함께 소비자 변화, 소비재 성장을 이끌던 화장품의 저성장 진입, 자본 유입 한계 등 총체적 변화도 엿보인다. 2020년 상장한 퍼펙트다이어리가 보여주듯 자본 유입으로 성장했지만 ‘22년 실적이 좋지 않으면서 상장폐지 경고를 받을 정도다. 다만 로컬브랜드가 젊은 소비자의 국가 브랜드 자신감을 바탕으로 가격 평준화, 채널 및 저비용 트래픽의 온라인 개발 등에 힘입어 지속적으로 상승하고 있다. 이와 함께 트래픽에 기

한국 화장품이 한류를 날개로 삼아 다시 한번 비상을 꿈꾸고 있다. 화장품 대중 수출이 11년 만에 감소하자 ‘한류 열풍’을 활용해 위기를 극복하자는 논의가 활발하다. 올해 상반기 1992년 한중 수교 이후 30년 만에 대 중국 무역수지가 처음으로 3개월 연속 적자를 기록함에 따라 정부와 경제계에 비상이 걸렸다. 이 가운데 대중 무역수지 적자 품목으로 ‘화장품’이 꼽혔다. 무역협회 국제무역통상연구원(IIT)은 “2022년 상반기 중 대중국 흑자 품목 대부분에서 수지 악화 및 적자 품목수가 확대되고 있다”고 진단했다. 즉 대중국 무역수지를 주도하는 20개 품목(흑자 10+적자 10) 중 13개 품목의 수지가 전년 대비 악화됐다는 분석이다. ('대중국 무역수지 적자 진단') 이 가운데 화장품은 전년 대비 5.1억달러나 줄었다. [ 24억달러(‘21년 上)→18.9억달러(’22.上) ] 국제무역통상연구원(IIT)은 “화장품은 중국의 궈차오(애국소비) 열풍으로 대중국 화장품 수출이 11년만에 감소세로 전환됐다”고 전했다. 상반기 대중국 화장품 수출은 전년 동기 대비 20.7% 감소했다.(22.1Q –29.2% → 2Q –12.8%) (관련기사 화장품 중국 수출 10년

중국의 화장품 소매판매액이 상반기에 1905억위안으로 전년 대비 2.5% 감소한 것으로 나타났다. 방역 봉쇄로 인해 4, 5월 하락했으나 6월에 424억위안(+8.1%)으로 다소 회복됐다. 중국은행증권은 “현 상황에서 하이엔드를 장악하고 있는 글로벌 브랜드는 실적 회복력이 뛰어나 코로나19 하에서도 성장했다. 또한 라이브커머스, 왕홍 마케팅 등이 화장품 소비 회복을 이끌었으며 소비전환율이 개선됐다”고 분석했다. 이를 반영하듯 글로벌 브랜드를 보유한 프랑스가 수입화장품 1위로 올라선 것으로 나타났다. 중국 해관총서에 따르면 ‘22년 1~5월 수입화장품 통계에서 프랑스가 일본과 한국을 제치고 1위를 차지했다. 프랑스는 플러스 성장을 유지했으며 일본 –8% 한국 –34%였다. 프랑스로선 5년 만에 다시 1위에 올라섰다. 실제 7월 29일 발표된 로레알 그룹의 2022년 상반기 북아시아 실적은 매출 10.5% 연결재무제표 20.3% 증가했다. 중국 소비자의 소득 및 생활 수준이 향상되고 제품 안전 및 품질 요구가 높아짐에 따라 프랑스 화장품의 수요는 증가할 것이라고 칸타월드는 전망했다. 한편 올해 상반기부터 중국의 화장품 수입관리가 강화되고 있다고 코트라(KOTRA

면세점의 최대 매출원인 화장품의 활로는 무엇일까? 한국개발연구원(KDI)은 “따이공에 의한 매출 대부분이 한국 화장품 구매로부터 발생하고 있지만 중국 내 한국 화장품의 인기가 감소하는 것은 매우 큰 위험”이라고 했다. 반면 “중국은 2025년 세계 최대 명품시장이 될 것이며, 향후 명품시장의 성장에 영향을 미칠 주요 요인으로 하이난 면세점과 전자상거래 명품시장의 성장 등을 꼽았다”며 베인앤컴퍼니의 보고를 인용했다. 전자가 위기라면 후자는 기회라는 분석이다. 그러면서 “화장품의 온라인 판매 침투율(penetration)이 38%(‘20)→41%(’21)로 증가하며 전자상거래를 통한 시장이 계속 확대되고 있다. … 관세청이 허용한 온라인 역직구와 같은 온라인 판매 활성화 성격의 규제 개선은 긍정적”이라고 진단했다. 면세점 해외 역직구제도는 이미 한시적으로 시행 중이지만 디지털 전환과 함께 다양한 비즈니스 모델이 가능하도록 R&D를 장려해야 한다는 제언도 강조했다.(KDI ‘면세점 산업의 경쟁력 강화를 위한 정책 연구’에서 인용) 사실 지난 1분기 LG생활건강과 아모레퍼시픽그룹의 매출이 –19.2%, –9% 각각 감소하면서 면세 채널에서의 따이공 행태가 화