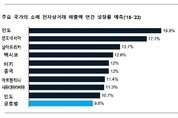

코로나19 영향에도 화장품의 온라인 수출이 급증한 것으로 나타났다. 중소벤처기업부의 ‘3분기 중소기업 수출동향’에 따르면 ’20년 1~9월 화장품의 온라인 수출은 220.6% 증가했다. 지역별로는 ▲중국 5.54억달러(+13.4%) ▲미국 1.56억달러(+51.3%) ▲일본 1.27억달러(+72%) ▲대만 0.27억달러(+25.9%) ▲러시아 0.63억달러(+39.3%) ▲호주 0.33억달러(+292.4%) 등이었다. 반면 홍콩은 홍콩 경유 중국 수출물량이 중국 직수출로 변경되며 0.77억달러(-37.2%)로 마이너스였다. 중소벤처기업부는 “①주요국 소비시장 회복과 더불어 K-뷰티 인기가 지속되고 ②미·중·일 등 주요국과 신흥시장 수출 호조세 ③6월 두 자릿수 플러스 전환된 수출이 증가하며 9월 역대 최대실적을 기록, 3분기 수출이 크게 증가했다”고 분석했다. 전체 중소기업의 온라인 수출증가율은 (19년)47.0% → (20년)69.1%였다. 주로 수출품목이 한류와 연관된 소비재에 집중되고 수출국가도 글로벌 온라인몰이 발달한 국가에 집중되는 경향을 반영한다. 때문에 K-뷰티의 전자상거래 시장 진출은 더욱 촉진될 전망이다. 시장분석기관 매킨지에 따르면 글로벌

1개의 플랫폼에서 동남아 6개국에 수출할 수 있는 판매 플랫폼이 라자다(LAZADA)다. 상품을 올리면 싱가포르·인도네시아·필리핀·말레이시아·베트남·태국 등에서 크로스보더 이커머스 거래가 한번에 가능하다. 19일 대한화장품산업연구원의 ’동남아시장 진출을 위한 라자다 입점 및 활용법‘의 웨비나에서 라자다 권진영 부장은 “전세계에서 가장 빠르게 성장하는 동남아는 K-pop, K-food 등 한류 붐이 크게 일고 있다. 라자다는 한국 셀러를 위한 단독 캠페인을 전개하는 공격적인 마케팅으로 Dr.JART, GRAFEN 등 성공사례를 만들어가고 있다. 한국 셀러들은 매년 예상치를 뛰어넘는 성장률을 기록하고 있다”고 강조했다. 실제 코로나19로 인해 소비트렌드가 변화하면서 온라인 수출이 급증세다. 중소벤처기업부의 ’3분기 중소기업 수출동향‘에 따르면 온라인 수출 품목 1위는 화장품이며 그 비중은 39.6%에 달했다. 실제 ’20년 1~9월 화장품 중소기업의 온라인 수출증가율은 220%였다. 특히 싱가포르는 458% 증가했으며, 라자다의 본사도 이곳에 있다. 권진영 부장은 “‘라자다×한국’의 성공 사례는 한류와 연관된 소비재에 집중되고 중저가 시장 특성상 한국 중소기업에

코로나19에도 화장품 중소기업들은 오직 수출에 매진, 활로를 뚫으며 실적도 지속적인 증가세를 보인 것으로 나타났다. 3분기(7~9월) 중소기업의 화장품 수출액은 13.3억달러로 +23.0% 증가, 호조를 보였다. 이로써 1~9월 화장품 수출액은 36.45억달러로 +8.5% 증가했다. 이는 중소기업의 20대 수출 품목 평균 증가율(+3.4%)을 상회하는 실적이다. 20일 중소벤처기업부의 ‘3분기 중소기업 수출동향’에 따르면 화장품은 ①주요국 소비시장 회복과 더불어 K-뷰티 인기 지속 ②미·중·일 등 주요국 및 신흥국 수출 모두 호조세 ③6월 두 자릿수 플러스 전환된 수출이 지속 증가하며 9월 역대 최대 실적 기록 등 3분기 수출이 크게 증가했다고 설명했다. 국가별로 보면 중국이 5.54억달러(13.4%) 미국 1.56억달러(+51.3%) 일본 1.27억달러(+72%) 러시아 0.63억달러(+39.3%) 호주 0.33억달러(+292.4%) 등 고르게 큰 폭 성장했다. 코로나19 영향에도 화장품은 중기수출 10대 품목(비중 32.2)에서 비중이 5.1로 2위에 랭크돼 중기수출을 견인한 것으로 나타났다. 이는 온라인 수출 급증세에 기인한다. ’20년 1~9월 화장품

해외 소비자가 국내 온라인 쇼핑몰에서 상품을 구입하는 역직구가 역대 최고치를 경신 중이다. 관세청이 국회 기획재정위 소속 박홍근(더불어민주당) 의원에 제출한 ’역직구 현황‘에 따르면, 올해 1~9월 1840만 9천건으로 이미 ‘19년 1318만 8천건을 넘어선 것으로 나타났다. 건수 기준으로 2016년에 비해 3배 이상 증가했고 금액기준으로도 3배 가까이 급증하는 폭발적인 성장세다. ’20년의 경우 국가별로는 일본이 770만건, 3억달러로 전체 역직구의 41.8%를 차지했다. 다음이 중국 332.6%(600만건, 2.4억달러), 미국 6.7%(123만건, 0.95억달러), 싱가포르 6.2%(114만건, 0.45억달러) 홍콩 1.7%(31만건, 0.25억달러) 순이다. 2016년부터 2020년 9월까지 품목별로는 향료와 화장품이 5년 연속 1위로 목록통관을 제외한 역직구의 33%를 차지했다. 박홍근 위원은 “해외 역직구 수출시장이 커지고 있지만 정상 수출절차를 밟지 않는 목록통관 방식으로 반출되는 기형적인 수출방식으로 이뤄지고 있다”고 지적했다. 즉 현행 관세법에 따르면 200만원 이하 물품은 정식 수출신고 의무가 없어 목록통관을 이용할 경우 발송자와 배송 목

네이버 쇼핑이 오픈마켓 1위가 된 것은 검색시장의 독점적 우위를 이용한 조작으로 밝혀졌다. 이에 따라 노출 순위 왜곡 및 소비자 기만으로 국민적 신뢰를 잃게 되어 포탈로서의 위상이 타격을 입게 됐다. 6일 공정위는 네이버(주)가 쇼핑·동영상 분야 검색 서비스를 운영하며 검색알고리즘을 인위적으로 조정·변경한 행위에 대해 시정명령과 과징금 265억원(동영상 2억원)을 부과했다고 밝혔다. 네이버는 자신의 알고리즘을 조작하여 부당하게 검색결과 노출 순위를 자사 상품·서비스(네이버스토어 상품, 네이버 TV 등)는 상단으로, 경쟁사는 하단으로 내리는 등 소비자를 기만했다. 이로 인해 오픈마켓 시장과 동영상 플랫폼 시장의 경쟁을 왜곡한 혐의다. 사실 네이버쇼핑은 온라인 비교쇼핑 서비스 점유율이 수수료 수입, 거래액, 트래픽 모두 70% 이상의 점유율을 차지하는 압도적 1위 사업자이면서, 오픈마켓 서비스도 제공해 업계의 의구심을 불러왔다. 네이버는 2012년 오픈마켓 서비스인 샵N을 출시하고 2018년 스마트스토어로 변경해 운영 중이다. 네이버의 수법은 두 단계를 거쳐 노출순위를 결정한다. 먼저 검색어와의 관련성(검색 질의에 대한 적합도, 인기도 등을 점수화한 값)을 기준

5일 통계청이 1100개 온라인 쇼핑 운영업체의 주문 거래를 집계한 ‘8월 온라인쇼핑 동향’에 따르면 화장품은 1조1006억원으로 6.1% 증가, 한 자릿수 상승에 그쳤다. 다만 월간 1조원대 매출을 회복함에 따라 내수 부진에서 다소 숨통이 트이는 모습이다. 이중 모바일 쇼핑거래액은 4029억원으로 전년 대비 –33.5%로 역성장했다. 작년 8월의 6057억원에 비해 무려 2029억원이나 감소했다. 이에 따라 온라인쇼핑 중 모바일 비중도 36.6%로 역대 최저 기록을 세웠다. 화장품의 온라인쇼핑은 증가세이나 모바일쇼핑은 큰 폭 감소함에 따라 모바일 이용객이 대부분인 2030층의 소비 감소세가 두드러지는 것으로 보여진다. 화장품의 온라인쇼핑 거래액은 월간 기준으로 ‘19년 3월 1조 236억원으로 처음 1조원대를 돌파하고 ’19년 8월~‘20년 2월까지 7개월 연속 이어갔었다. 코로나19 영향이 본격화된 ’20년 3월~6월 9천억원대로 하락하다 7~8월 2개월 연속 1조원대를 넘어서며 회복세다. 하지만 화장품의 1~8월 누적 온라인쇼핑 거래액은 5.8% 증가에 그쳤다. 모바일쇼핑 거래액은 무려 –21.4%로 온라인에서의 내수 부진을 실감케 했다. 이를 타개하기

해외전시 전문기업 코이코(KOECO 대표 김성수)의 온라인 B2B 매칭 플랫폼 “K-Beauty Connect’의 시범 운영 설명회가 17일 열렸다. 코이코 김성수 대표를 비롯해 참여 기업 및 언론사 기자 등이 참석해 솔루션의 구성과 사용자 환경(UI) 등을 점검하고, 장단점에 대해 토론을 했다. 현재까지 참가를 밝힌 기업 수는 112개사 600개 브랜드. 제조 및 브랜드사가 77%를 차지하며, 기기&설비, 원료&제형, 포장&라벨, 지자체 등이 골고루 참여했다. 김성수 대표는 ”위드(with) 코로나 시대로 장기화 가능성에 대비하고 향후 K-뷰티의 디지털 기반 비대면 플랫폼의 지속적인 활용을 위한 솔루션 개발에 ‘케이뷰티 커넥트’의 목적이 있다“고 소개하고, ”B2B2C를 포괄하는 비즈니스 유통채널로 자리잡기 위해서 온택트(ontact) 시대를 대비하려는 많은 기업들의 참여가 반드시 요구된다“고 바람을 전했다. 화면에 떠오른 셀러(seller) 환경은 카테고리, 상품 분류, 참가사 분류 등의 페이지로 구성되며, 해외 전시장의 ‘한국관’을 배경으로 3D 온라인 부스로 디자인됐다. 브랜드별 상품리스트에 참가사 정보, 소개, 상세페이지 및 이

화장품의 오프라인의 매출 감소분만큼 온라인 소비 증가로 이어지지 못하는 것으로 나타났다. 3일 통계청이 약 1100개 온라인쇼핑 동향을 조사한 결과, 7월 화장품의 온라인쇼핑 거래액은 1조 55억원으로 4개월만에 1조원대를 회복했다. 전년 대비 증가율은 +2.1%였다. 이 가운데 모바일쇼핑 거래액은 4048억원으로 전년 대비 31.2% 감소했다. 화장품의 온라인쇼핑 거래액은 1월(25.5%), 2월(21.9%) 증가했으나 3월(-4.1%), 4월(0.0%), 5월(-5.6%), 6월(4.3%), 7월(2.1%) 순으로 감소 또는 정체다. 1~7월 누적 화장품 온라인쇼핑 거래액은 7조 435억원으로 전년 대비 6% 증가에 머물렀다. 특히 모바일 쇼핑 거래액 감소세가 뚜렷하다. 1~7월 모바일쇼핑 거래액은 3조3192억원으로 전년 대비 18% 감소했다. 2월 이후 5개월 연속 두 자릿수 하락률을 기록하며 모바일 쇼핑에서 화장품 소비가 우선순위에서 밀려났음을 알 수 있다. 코로나19로 타격이 큰 여행·문화 서비스에 이은 3위의 큰 폭 하락률이어서, 업계 우려가 크다. 특히 온라인쇼핑 중 모바일 비중이 타 상품군은 증가추세인데, 화장품만 감소세인 점이 우려스럽다.