K-화장품의 수출 지형도가 요란한 지각변동을 일으키고 있다. ‘25년 상반기 화장품의 국가별 수출 동향을 보면 ▲ 미국의 중국 추월 가능성, 일본의 견조한 증가세 ▲ 유럽, 중동, 인도 두 자릿수 큰 폭 증가 ▲ 신흥시장으로 글로벌 사우스 부상 등의 특징이 뚜렷하다.

실제 상반기 화장품 국가별 수출동향을 보면 총 수출액 중 점유율을 비교하면 중국(19.6%) 〈 미국(18.5%)로 6천만달러(1.1%) 차이에 불과하다. 양국의 수출 증감율이 중국(-10.8%) 미국(+17.7%)여서 하반기에 미국이 추월할 가능성이 매우 높다.

또 ‘24년과 ’25년 상반기, 상위 20개국 분포를 비교하면 ▲ 유럽 2 → 4개국으로 증가 ▲ 아세안 6국의 하락세 뚜렷(베트남, 싱가포르 역성장) ▲ 폴란드 8위 진입(유럽국 중 1위) ▲ 아랍에미리트연합 등 중동, 러시아+CIS의 견조한 증가세 등의 특징을 볼 수 있다.

이러한 지형변화는 진출하려는 시장의 성숙단계(Maturity Stage)에 따른 결과로 기업들의 진출 전략 수정이 불가피하다는 게 전문가들의 지적이다.

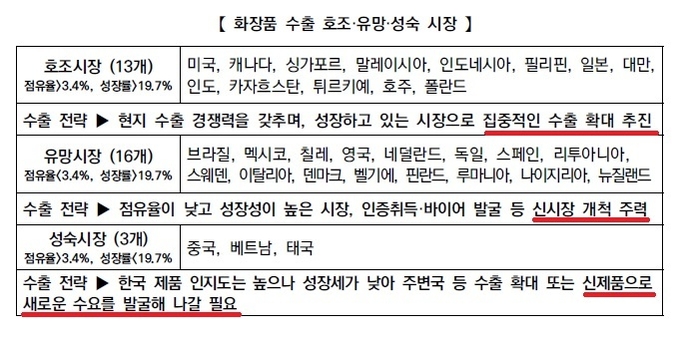

이와 관련 코트라는 K-화장품의 수출 호조·유망시장 분석 결과를 내놓아 주목을 받았다. 코트라 분석에 따르면 ▲ 호조시장은 미국 등 11개국 ▲ 유망시장은 브라질 등 16개로 확인된다.

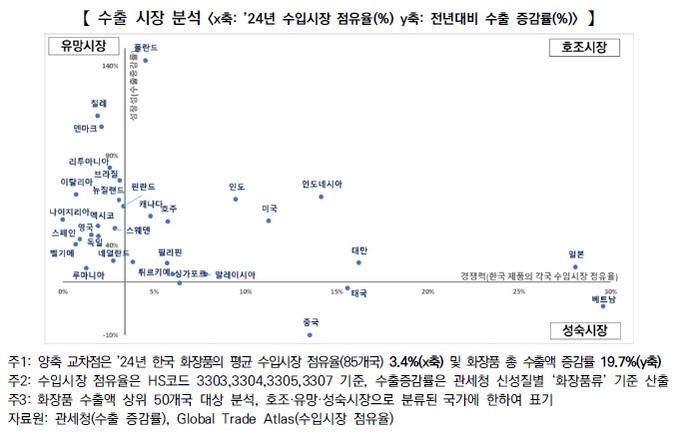

먼저 ‘호조’ 평가 기준은 ➊ 한국산 화장품의 85개국 평균 수입시장 점유율 3.4%. ➋ ‘24년 화장품 수출액 증감률 19.7% 등보다 높은 시장일 경우가 해당된다. 즉 수출증가율 및 현지 수입시장 점유율이 평균을 상회하며 성장성과 경쟁력이 높은 시장이다.

이 기준에서 보면 수입시장 점유율은 △ 일본 28.1% △ 대만 16.2% △ 인도네시아 14.1% 순으로 높았다.

수출액 증가율로 보면 폴란드 인도네시아 인도 미국 호주 순으로 높았다. 이 두 가지 기준을 충족하는 ‘호조’ 국가는 모두 13개국이다.

둘째 유망시장의 기준은 ① 수출액 증가율은 높으나 아직 현지 수입시장 점유율이 낮아 성장 여지가 높을 경우 ② 프랑스산 점유율이 높았던 주요 유럽국가에서 한국 화장품 수출의 확대 추세 ③ 브라질, 멕시코, 칠레 등 중남미 국가의 경우 ‘24년 수출액이 전년 대비 50% 이상 확대 되는 추세로 아직 현지 점유율이 낮아 성장성이 높은 경우 등으로 판단할 수 있다.

이러한 기준에 따른 유망시장으로는 유럽 11개국, 중남미 3개국 등 16개 시장이 확인된다.

이밖에 한국 화장품의 성숙시장도 존재한다. 즉 현지 시장 점유율이 평균을 상회하나, 수출 증가세가 둔화 또는 감소하는 시장이 해당된다. 대표적인 곳이 중국이다. ‘24년 화장품 대중 수출은 최근 3년 연속 감소세다. (대중 화장품 수출 증감률(’21-’24) : 21.7%→△27.1%→△24.2→△9.7% )

또 베트남은 한국산 화장품의 수입시장 점유율은 약 30%이며, ‘24년 수출 증가세 둔화가 나타나고 있다. (대 베트남 화장품 수출 증감률(’21-’24) : 14.6%→25.1%→32.1→6.3%)

태국도 수출이 두 자릿수 증가하고 있으나 평균 대비(19.7%) 낮은 편으로 다소 정체에 빠진 상태다.

이러한 분석 결과에 따라 화장품 기업들의 진출 국가 선정과 전략을 새롭게 수립할 필요가 있다.

첫째, 호조시장 중 미국, 일본, 대만 등은 우리나라의 화장품 수출 2~4대 시장으로 수출 규모가 크고 ’24년 전년 대비 각각 수출은 53.8%, 28.1%, 30.4% 증가했다. 이에 따라 한국 제품의 수출 경쟁력과 성장성을 두루 갖춘 시장으로 판단되며, 지속적인 공략이 필요하다.

둘째, 화장품 수출 주력시장이었던 북미 및 동남아를 넘어 브라질, 멕시코, 칠레 등 중남미와

네덜란드, 독일 등 유럽으로의 화장품 수출이 유망한 것으로 확인되고 있다. 해당 국가 인증 취득·신규 바이어 발굴 등 신시장 개척 확대에 주력해야 한다고 코트라는 강조했다.

셋째, 최대 화장품 수출 시장인 중국으로의 화장품 수출이 지속 감소하고 있으며, 베트남, 태국 등으로의 수출은 둔화되는 추세다. 때문에 동일 인증을 통해 진출할 수 있는 주변국 수출을 검토하거나 해당 시장의 신규 수요를 확보할 수 있는 신제품 출시 등이 요구된다는 게 코트라의 진단이다.

앞서 살펴봤듯 시장 성숙 여부에 따라 △ 성장률 △ 경쟁자 수 증가 및 제품+서비스의 동질화 △ 가격 경쟁 심화로 인한 수익성 악화 △ 소비자 행동 변화가 적고 브랜드 충성도가 높고 △ 혁신보다 효율성이 강조되는 경향 등의 지표가 눈에 띄게 증가하는 것을 볼 수 있다.

수출 기업들은 현재 진출한 지역, 새로 진출할 국가의 시장 성숙도를 비교해 차별화된 가치 제안, 공급망 개선 등 비용 효율성 확보, 신시장 개척 또는 제품 혁신을 통한 성장 모색 등의 고민이 요구된다.

특히 후발주자의 경우 선발 기업의 전략을 그대로 따라하다 낭패를 볼 수 있다고 전문가들은 지적했다.